Quelle a été la première image qui vous est venue en tête pour ce film ?

Les pieds nus d’un enfant marchant sur une moquette tachée de vin rouge. Dans cette même image me revenaient la fragilité de l’enfant, à travers la délicatesse de son pied, et la saleté du monde des adultes qui l’entouraient à cette époque.

Dans le film, votre psy cite Georges Perec : « Une fois de plus, je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu’il craint ou désire le plus : rester caché, être découvert. » Comment fait-elle écho à ce film, à votre vie ?

Elle fait surtout écho à la conception et au désir du film. Il y a une bataille qui se livre sans arrêt entre un désir de fiction – se raconter à travers quelqu’un d’autre – et un désir de s’exposer totalement, de manière transparente. J’ai beaucoup lutté à l’écriture et le film est né de cette lutte. Je ne voulais renoncer à rien. Il y a donc une partie fiction dont j’avais trop envie : filmer d’autres personnages, imaginer… Et en même temps, un besoin profond de vérité qui justifie la part documentaire. Cette phrase, « vous ne savez pas ce que vous redoutez le plus : être caché, rester caché, être découvert », raconte cette envie de se dire, mais de se dire aussi à travers d’autres. Elle m’a fait penser à cette dualité qui traverse tout le film. Se dire à travers l’histoire de quelqu’un d’autre, mais ne pas résister à se dire quand même, à se montrer pour se partager. Elle témoigne de cette grande hésitation.

Pourquoi avoir rendu ce personnage de psy si visible à l’écran, si important dans le récit ?

D’abord parce que, narrativement, c’est un personnage très pratique : il peut faire avancer le récit, être un fil conducteur clair. Et sur le fond, j’ai suivi une psychothérapie pendant trois ou quatre ans avec une femme fantastique, qui avait cette façon de me brusquer pour me raccrocher à mon inconscient, pour que je fasse des ponts, pour que je ne sois pas seulement mue par des instincts innés non résolus. Le transfert avait un peu fonctionné : elle était une figure très maternante pour moi. Je l’imaginais comme une femme qui serait toujours là, une figure maternelle. Dans le film, elle est ce personnage maternant qui me manque, qui aide, qui éclaire. Du point de vue du fond et de la forme, elle s’est imposée très vite comme figure importante.

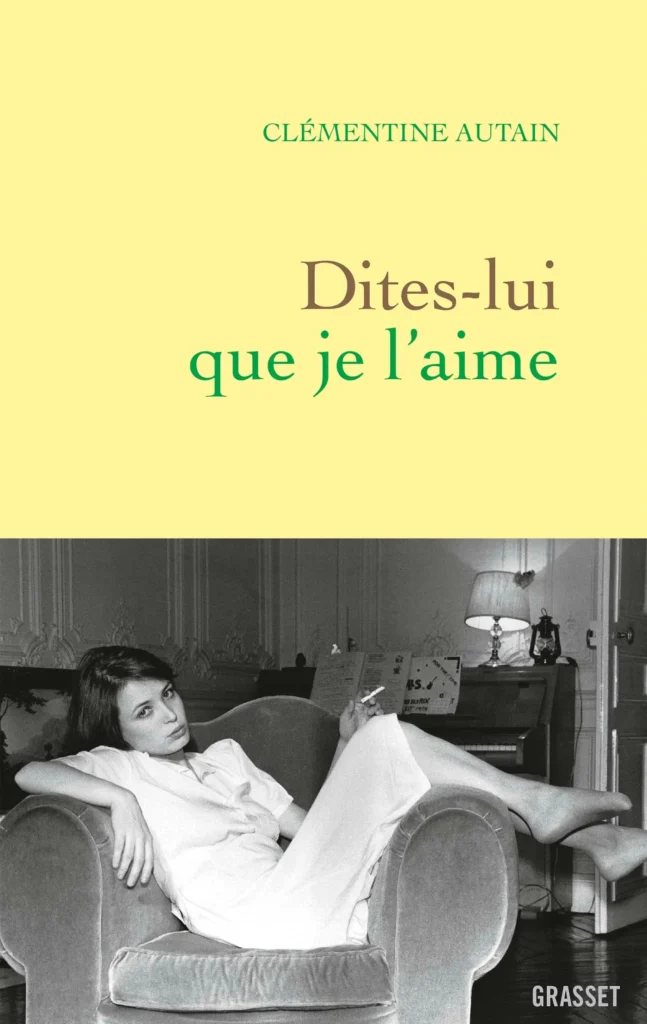

Clémentine Autain a dit après la projection du film à Cannes qu’elle vous avait laissée complètement libre de faire ce que vous vouliez. Quelle relation avez-vous tissée avec elle ?

C’était fou : en lisant son livre, j’ai ressenti une sorte de gémellité, je me retrouvais mot pour mot, expérience pour expérience. Comme quand elle écrit sur cette sensation de se retrouver seule à 4 h du matin dans un appartement, paniquée… Je n’ai pas tout mis de son livre, mais il y avait énormément de correspondances : elle a une malle qu’elle traite très mal, comme moi mon sac [dans le film, le personnage de Clémentine Autain traîne avec elle une malle pleine de souvenirs de sa mère, tandis que celui de Romane Bohringer a un sac, ndlr] ; on a eu nos enfants après l’âge où nos mères sont décédées ; nos aînés sont nés presque en même temps. Et elle a été incroyable : elle ne m’a jamais interrogée sur le casting, sur les scènes, sur ce que j’allais garder. Elle aimait beaucoup L’Amour flou [cette autofiction raconte avec humour le quotidien d’une famille qui tente de rester unie après la séparation des parents, incarnés par Romane Bohringer et son ex, l’acteur Philippe Rebbot. Il est sorti en 2018, et une série dérivée a été diffusée en 2022 sur Canal+, ndlr].

Elle y fait d’ailleurs une apparition, tout comme dans la série dérivée du film…

C’est sur le tournage du film qu’on s’est rencontrées la première fois, sans que je sache que son livre deviendrait mon bouleversement. À l’époque, je ne pouvais pas savoir qu’elle écrivait le livre de ma vie. Dès le début, elle a vu ma manière de tourner et m’a dit : « Je sais que tu vas en faire quelque chose de particulier, et ça me va. » Je la croyais, mais je trouvais fou qu’elle me laisse autant de liberté. Par amitié, respect, amour, besoin, je la tenais au courant régulièrement. J’avais de petites appréhensions : lui faire lire la première version du scénario, l’annonce du choix d’Eva [Yelmani, dont c’est le premier grand rôle, ndlr] pour jouer sa mère… Et à chaque fois, elle balayait mes craintes. Elle suivait les choses de loin mais avec joie, participait quand j’avais besoin d’archives. Il se dégageait d’elle une vraie « punkitude » à se laisser faire comme ça. Et le truc a évolué : au début, elle ne devait pas être dans le film [dans une forme de mise en abyme, Clémentine Autain apparaît, notamment pour lire son propre texte dans un studio d’enregistrement, ndlr].

Vous parliez de « punkitude ». Le film l’assume dans sa forme éclatée, qui oscille entre documentaire et fiction, tout en évoluant progressivement vers un pardon réparateur envers des figures maternelles défaillantes mais dont on comprend les fêlures. Comment cette vision du film s’est-elle construite au fil du temps ?

La première version du scénario ne ressemblait pas du tout à ça. Je voulais faire une adaptation littérale du livre. Je ne voulais pas être dans mon film, je ne voulais pas faire d’autofiction. Je répétais à mes producteurs : « Je veux faire une fiction. » J’avais envie de cinéma : des castings, des acteurs, des décors… J’ai mis six mois à écrire cette version. Les dialogues étaient presque là. Et mes producteurs et mon scénariste m’ont dit : « La version est OK, mais le vrai film n’y est pas. » J’ai râlé, lutté. Mon scénariste m’a dit : « Tu ne te pardonneras jamais de ne pas évoquer ton histoire personnelle. » J’ai résisté. Mais j’ai fini par m’y mettre. Il me disait : « Cette scène de la gare, tu l’as vécue. Alors écrivons-la. » J’étais dans le rejet, mais je lui faisais confiance. Peu à peu, les deux histoires se sont entremêlées. Je ne voulais pas évacuer l’histoire de Clémentine. Je ne voulais pas être seule. On est revenus à l’objet livre : le vrai bouleversement venait des mots. Il fallait que Clémentine soit son livre. Je l’ai contactée et je lui ai dit : « J’ai aussi besoin de toi comme lectrice. » Elle a accepté.

Le film rend visibles des moments de fragilité, comme lorsque Clémentine Autain craque devant la caméra. Il y a aussi cette utilisation du flou, notamment avec votre père, l’acteur Richard Bohringer, que vous filmez comme une silhouette fantomatique. C’est important pour vous de travailler ces moments d’imperfection ?

L’assistante caméra me disait parfois : « C’est flou. » Et je répondais : « Attends, laisse, on va s’en servir. » On a beaucoup travaillé cette idée. Et puis on a énormément travaillé au montage, plus que jamais. Ça a été une torture.Une torture pour accéder à une forme d’extase. On a traversé des moments de peur : peur que ça ne tienne pas, que le récit s’éparpille. On a traqué les petits moments de cassure qui, lorsqu’ils sont trop nombreux, faisaient tout s’effondrer. Ce sont mes pépites.

On vous sent habitée par la question de la transmission. Quels films sur ce thème, ou celui de la famille, vous ont touchée comme spectatrice ?

En premier, Une femme sous influence [John Cassavetes, 1976, ndlr]. Ce portrait d’une mère paradoxale, émouvante, jugée comme inapte mais tellement aimante, cette famille claudicante… Bouleversement total. Ensuite, Party Girl [Marie Amachoukeli, Samuel Theis et Claire Burger, 2014, ndlr]. Pareil : cette femme bigger than life, les dégâts sur les enfants, l’amour… Gros choc. Aftersun [Charlotte Wells, 2023, ndlr] est magnifique dans sa manière de raconter la dépression d’un adulte vue par un enfant. Plus ancien : L’Incompris de Luigi Comencini [1968, ndlr] : bouleversement aussi. Carré 35 d’Éric Caravaca, dans l’aspect documentaire, recherche de vérité, il m’avait énormément marquée. Et un film que peu de gens ont vu mais qui a été une bible pour moi : Stories We Tell de Sarah Polley, qui est un documentaire extraordinaire, une pépite. J’y ai piqué plein de trucs pour mon film.

Ah bon ? Lesquels ?

Elle commence un documentaire en découvrant qu’elle est la seule de la fratrie à ne pas être la fille de leur père. En cherchant qui était son père, elle découvre qui était sa mère. Je ne vous spoile pas, mais ce qu’elle fait avec les archives, c’est fou. C’est très libre, très hybride, un coup il y a une voix off, un coup il n’y a pas de voix off, il y a du Super-8… Ça m’a donné un feu vert intérieur : on peut raconter un film avec des formats complètement différents.