Queer Gaze est la rubrique de notre journaliste Timé Zoppé sur le cinéma LGBTQ+

« Petite, je n’avais pas le droit de regarder de films. Ce n’était pas du tout dans la culture de ma famille. On avait une télévision au sous-sol, mais mes parents enlevaient le bouton quand ils partaient. Donc on ne regardait pas grand-chose. Je suis née [en 1958, ndlr] à Kingston, en Ontario, mais après un an, on a déménagé à Sarnia. C’était une petite ville industrielle, sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, connue pour ses raffineries pétrochimiques — les panneaux touristiques l’appelaient fièrement Chemical Valley. D’ailleurs, j’écris un scénario en ce moment qui s’appelle Beautiful Chemical Valley. Mes parents étaient des immigrés néerlandais.

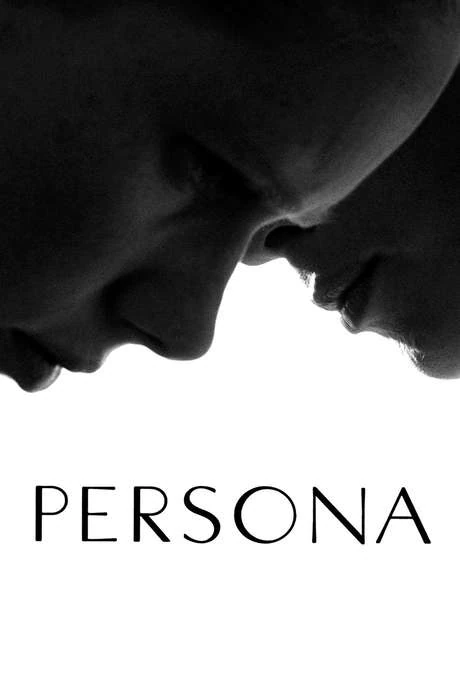

Je crois que la première vraie révélation que j’ai eue au cinéma, à la fois comme spectatrice et comme femme, c’était Persona [d’Ingmar Bergman, 1967, ndlr]. J’étais à l’université, je faisais des études de philosophie à Grand Rapids, dans le Michigan. J’y suis allée avec mon petit ami de l’époque. Ce film… il résonnait sur tant de niveaux, pas du tout rationnels. J’étais bouleversée. Je suis restée pour la séance suivante, je l’ai revu immédiatement. Je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais, mais quelque chose m’avait profondément marquée. Et quand, plus tard, après avoir travaillé quelque temps dans le journalisme télé, j’ai commencé à penser que je pourrais faire de la fiction, c’est Persona qui m’est revenue en tête, encore et encore.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Histoire du cinéma : les tourments d’Ingmar Bergman

Je savais depuis mes 14 ou 15 ans que les femmes m’intéressaient bien plus que les hommes. Les hommes me semblaient trop simples : ils t’aiment ou ils ne t’aiment pas, et voilà, c’est fini. Ils ne stimulaient pas mon imagination. Mais dans ma famille, avec cette culture néerlandaise très conservatrice, ça a pris du temps avant que je puisse l’assumer. J’ai commencé à en parler à mes proches dans ma vingtaine. J’étais claire avec moi-même, toujours. J’ai toujours aimé l’amitié des hommes, beaucoup d’entre eux sont encore aujourd’hui mes amis les plus proches. Mais dès l’adolescence, c’était vers les femmes que mes rêves allaient.

Et bien sûr, comme toutes les lesbiennes de ma génération, j’étais avide de la moindre trace de représentation. À l’époque, il n’y avait presque rien. Je me souviens être entrée dans une librairie féministe à New York et avoir trouvé The Price of Salt [de Patricia Highsmith, publié en 1952 et rebaptisé ensuite Carol ; le film de Todd Haynes sorti en 2017 en est adapté, ndlr]. Je l’ai lu d’une traite et j’ai eu envie de me trancher les veines, tellement c’était désespéré. Je voulais autre chose, une vision de la sexualité qui ne soit pas définie par la honte. Et comme je ne trouvais rien, j’ai fini par écrire I’ve Heard the Mermaids Singing [son premier film, sorti en 1987, ndlr]. J’avais besoin d’un film qui parle de la sexualité dans un contexte plus large — une vie entière, pas seulement un drame.

Quand j’ai vu My Beautiful Laundrette [de Stephen Frears, 1985, ndlr], j’ai compris quelque chose. Le film présentait d’abord les personnages, leurs vies, leurs désirs, et puis, trente minutes plus tard, il y avait ce baiser entre deux hommes. C’était une stratégie : séduire le public hostile avant de lui révéler ce qu’il allait peut-être rejeter. Et ça, je connaissais. J’avais grandi dans un environnement où il fallait séduire pour survivre. C’est ce que j’ai fait avec I’ve Heard the Mermaids Singing. Le film commence comme une comédie douce, sur l’insécurité artistique, et puis, soudain, deux femmes s’embrassent.

À l’époque, il n’y avait que des films tristes, tragiques, pesants. Moi, ma vie n’était pas une tragédie. Je vivais au Canada, un des pays les plus progressistes au monde. Peut-être que j’ai perdu des opportunités à cause de ma sexualité, je ne sais pas, mais j’ai toujours été à l’aise avec ça. En revanche, j’étais prudente avec les médias. Si j’entendais un micro ou voyais une caméra, je devenais méfiante. Je n’avais aucune envie de répondre à des questions intimes de vieux types louches qui voulaient m’entendre parler de ma vie amoureuse. Donc j’étais discrète, même si dans ma vie, je ne l’étais pas.

Quand j’ai fait When Night Is Falling [en 1995, ndlr], je n’avais pas encore prononcé le mot « lesbienne » publiquement. Et j’ai un peu de regrets aujourd’hui. Peut-être que j’aurais pu être plus courageuse. Mais j’avais aussi des ambitions artistiques, et j’avais peur qu’on m’enferme dans une case : qu’on me dise que je ne pourrais faire que des films lesbiens, jamais d’histoires hétéros. Et moi, il y a tant de sujets qui me fascinent, pas seulement la sexualité.

I’ve Heard the Mermaids Singing a été relativement facile à faire, autant qu’un film peut l’être. Il y avait de l’argent nouveau au Canada pour le cinéma de fiction, et peu de réalisateurs. J’avais écrit le scénario pour qu’il soit très peu coûteux, environ 275 000 dollars. Je l’ai écrit à la main, sur des feuilles de bloc-notes. 71 pages. On m’a d’abord dit que ce n’était pas un long métrage. J’ai répliqué : “Et Zelig alors ?” [Zelig est un documenteur de Woody Allen, sorti en 1983, ndlr] J’ai ajouté quelques scènes, certaines sont devenues mes préférées. Et finalement, le film a été financé. J’ai tout fait : écriture, réalisation, production, montage. Je trouvais les lieux à vélo. Mon équipe était merveilleuse, très complice. C’était une expérience magique.

Pour When Night Is Falling, au départ, c’était une histoire triste, un peu mélancolique. Le scénario parlait d’une femme qui n’osait pas, qui finissait seule. Mais au fil des versions, c’est devenu plus joyeux, presque à contre-courant de moi-même. C’était pourtant une histoire d’amour dans un contexte calviniste, anti-gay, donc comment en faire un film heureux ? Mais en le travaillant, j’ai compris que je pouvais assumer un récit classique, un triangle amoureux. Et je tenais à ce que le personnage masculin soit aimable, pas un antagoniste. Parce que je ne voulais pas que l’amour lesbien soit perçu comme un rejet des hommes. Ce n’était pas ça. C’était une attraction plus profonde, plus vraie, plus irrévocable.

Des années plus tard, quand j’ai vu Portrait de la jeune fille en feu, j’ai été bouleversée. J’ai écrit à Céline Sciamma pour la remercier, en lui disant que son film m’avait redonné envie de raconter des histoires intimes, personnelles, lesbiennes. Elle m’a répondu : « Mon moi de 15 ans, qui a séché les cours pour prendre le train jusqu’à Paris afin de voir When Night Is Falling, te remercie. » Et j’ai trouvé ça magnifique. J’ai eu l’impression, pour la première fois, d’être devenue une sorte d’aînée, une représentante du “ministère international des affaires lesbiennes”, comme je dis en riant. C’était très émouvant. »