On ne vous attendait pas sur le terrain de la BD. Qu’est-ce qui vous a décidée ?

Au départ, j’avais envie de raconter des histoires sexuelles foireuses parce que ça me faisait trop rire. Je trouvais que le sexe était toujours traité sous l’angle de la performance, dans la vie comme dans les œuvres. Il faut assurer, passer pour un bon coup, pour une meuf ultra bonne, chaudasse. Alors que moi, je rigolais énormément de ces histoires avec mes copines et je me disais qu’il fallait que ça existe. Je voulais en faire une série, puis très vite, la BD s’est imposée comme une évidence. Je me suis dit que c’était le meilleur support pour raconter une autobiographie. Avec le dessin, tu peux faire des « bouilles » – et ce mot est très important pour moi – comme chez Riad Sattouf. Il y a un lien très fort entre le dessin et l’enfance qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Ça matche complètement.

Qu’est-ce que vous avez aimé dans le dessin de Jeanne Alcala ?

J’ai découvert ses dessins sur Instagram. Il y a vraiment toute une génération de jeunes dessinatrices géniales. Moi, je voulais une dessinatrice femme. Jeanne n’avait jamais fait de livre, mais j’ai eu un énorme coup de foudre pour son dessin. Elle a une virtuosité, et surtout, elle est drôle. J’adore quand il y a de la vie dans le dessin. Ça me faisait un peu penser à Marion Montaigne [illustratrice et scénariste de BD spécialisée dans la vulgarisation scientifique, ndlr], mais avec une identité propre. Son dessin est très badass. Après, dans le travail, nous sommes allées vers un dessin un peu différent de ce qu’elle faisait d’habitude. Instinctivement, je savais qu’elle était capable d’apporter beaucoup d’émotion. Je voulais aller vers quelque chose de plus épuré, pour aller vers un style que j’adore : un dessin plus noir et blanc. Les Japonais savent très bien dessiner l’enfance et les bouilles, Riad Sattouf aussi. C’était vraiment ça, la direction.

Il y a aussi un côté très cathartique. Votre personnage pleure dès la première page, crie, se met en colère. Est-ce que c’est important pour vous de montrer un personnage aussi vulnérable ?

Dès la première page, on parle d’histoires « foireuses ». Et dans « foireux », il y a forcément une faille. Ce que vous appelez « vulnérabilité », moi je l’appellerais plutôt « l’inconscient ». J’adore les personnages guidés par leur inconscient : elle avance en se débattant contre quelque chose qu’elle ne nomme pas, un brouillard qui l’attaque de partout. Et peu à peu, elle comprend que ce sont des violences sexistes et sexuelles, des micro-agressions qui s’accumulent. Pour moi, le féminisme, c’est une éclosion intérieure, une expérience organique. Ce n’est pas théorique : on lutte longtemps sans savoir contre quoi, puis un jour on met des mots. On comprend qu’il y a un système. Dans la BD, il y a aussi cette question : « pourquoi moi ? » Comme si on était le problème. Une pensée magique où mon personnage pense qu’elle est maudite. Le féminisme, c’est passer de « pourquoi moi ? » à « pourquoi nous ? ». Je n’aime pas les personnages qui savent tout. Je préfère ceux qui avancent en même temps que le lecteur, qui tombent, trébuchent, se cognent. Parce que c’est là, qu’une vérité sort.

Il y a comme un pacte de vérité avec la lectrice ou le lecteur : dès le préambule, vous dites que tout est vrai, et à la fin il y a une note sur une relation racontée dans la BD qui s’est révélée moins positive qu’elle n’en a l’air. Est-ce que cette transparence est importante pour vous ?

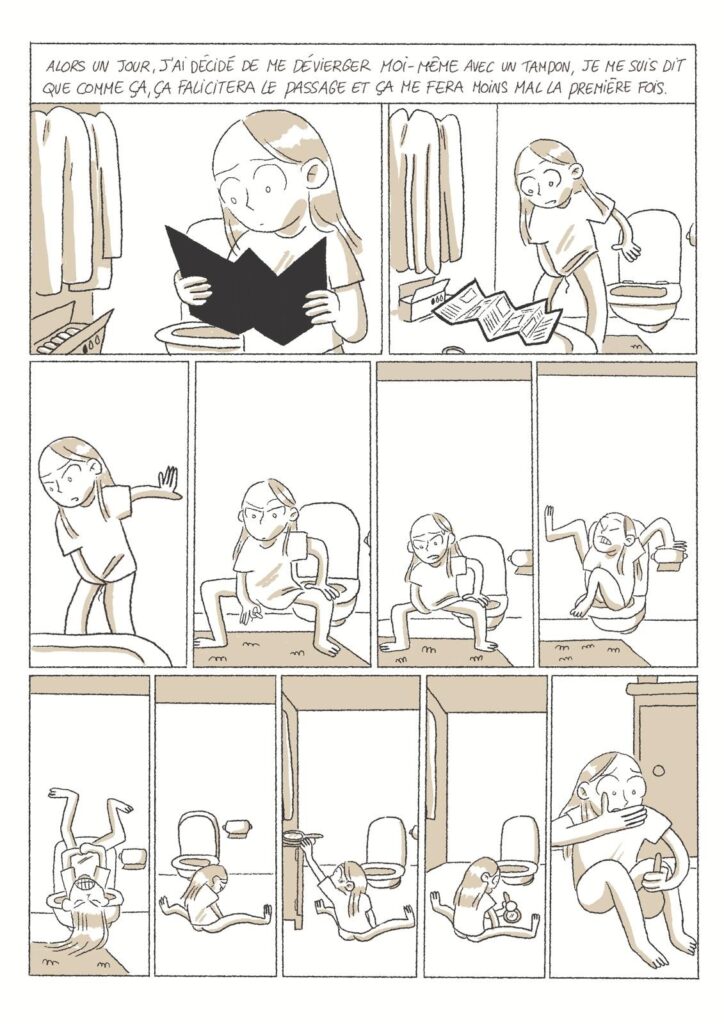

Je suis quelqu’un qui aime mettre les pieds dans le plat. Ma BD s’ouvre sur mon personnage qui croit qu’elle n’a pas de trou, parce qu’elle n’a pas réussi à se mettre un tampon. Ça commence en fanfare… et ça ne s’arrête pas : il y a son premier tampon coincé, une rencontre avec une « kiné des vagins », plein de galères où elle finit par vraiment croire qu’elle est maudite du cul ! J’adore les pétards, ceux qui éclatent. Il y a un côté festif. Et j’adore les œuvres qui fonctionnent comme ça, qui te bousculent un peu. C’est comme le piment : ça picote, mais en même temps, ça fait du bien.

Ce côté « pétard » fait beaucoup écho à vos choix de rôles comme actrice…

Franchement, quand tu regardes mes rôles d’actrice, oui, il y a toujours ce côté pétard. Même dans L’Esquive, le personnage est un pétard, une mitraillette à dialogues. Mais aussi Baya dans Le Nom des gens, ou la même punk dans La Tête haute. Il y a chez moi une forme d’impudeur.

J’ai le sentiment que la BD parle aussi d’une génération qui n’arrivait pas à dire, ne savait pas nommer. Est-ce qu’à travers cette BD, vous avez eu envie de faire comme un pont entre les générations ?

Peut-être que chez les plus jeunes, l’éclosion féministe arrive plus tôt, et heureusement. C’est aussi à ça que sert le féminisme : à donner des mots le plus tôt possible, notamment à travers la libération de la parole. Mais tant que la société ne sera pas réellement égalitaire, il y aura toujours une forme de brouillard, d’inégalités, de micro-agressions autour des filles, qu’elles soient en primaire ou au collège. À un moment donné, elles se débattront forcément contre quelque chose qu’elles ne comprennent pas encore.

Vous pensez que Maudite du cul ? peut aussi aider des jeunes qui ne sont pas forcément au fait de ces sujets à mieux les comprendre ?

Moi, j’aurais tellement aimé lire une BD comme ça avant de commencer quoi que ce soit ! Ne serait-ce que pour une phrase. Quand la gynéco dit à mon personnage – et ça a été un moment marquant dans ma vie : « La pénétration n’est pas une obligation. Il faut que vous en ayez très, très envie pour le faire. » Le « très, très envie », je me suis dit : « Ah ouais ? » Parce que quand tu es au collège, que toutes tes copines se dépucèlent, tu ne veux pas passer pour une bouffonne. Il y a cette pression énorme qui pousse des filles à se forcer alors qu’elles n’ont pas très envie.

La BD montre bien cette obsession de la société pour la pénétration…

Oui, complètement. C’est pour ça qu’il y a le personnage de la « super frotteuse », l’anti-pénétration absolue [dans la BD, le personnage de Sara Forestier invente une superhéroïne féministe, ndlr]. Elle fait jouir les hommes uniquement en se frottant à eux. Zéro coït, jamais, never. La phrase de la gynéco m’a vraiment sauvée, parce qu’elle replace l’enjeu du désir là où il doit être. Plus tard, j’ai compris que le désir d’une femme est plus important que le désir qu’elle suscite. Une femme suscite du désir, mais à quel prix ? À quel moment son propre désir devient central ? Pour moi, la question, c’est toujours : est-ce qu’un désir écrase l’autre ? Sur la pénétration, beaucoup de femmes ont un premier rapport comme un passage obligé, sans le désirer. Et parfois ça continue même dans la relation de couple. On parle beaucoup de consentement, mais le sujet encore supérieur, c’est le désir : est-ce que la femme en avait « très, très envie » ? Dans la BD, mon personnage est en résistance : elle ne se fera pas pénétrer tant qu’elle n’en aura pas vraiment envie.

Vous avez commencé à faire des castings très jeune, à 13 ans, dans un milieu où une actrice dépend beaucoup du désir de ceux qui la regardent, notamment des hommes. Comment avez-vous géré ça ?

J’ai dit « non » très vite à plein de choses. Je ne venais pas du cinéma, je n’avais pas de famille dans ce milieu, je n’étais pas cinéphile, je n’avais aucun fantasme sur le star-system. Je suis venue instinctivement, parce que j’aimais jouer, comme une enfant qui fait du théâtre. Du coup, ça a posé les choses clairement. J’ai dit : « Vous n’allez pas me manipuler avec des fantasmes ou des promesses de carrière. Je suis là parce que j’ai envie, pour kiffer. » Mon désir passait avant tout, et ça m’a protégée.

La BD s’arrête au moment où vous avez reçu un César de la meilleure actrice pour Le Nom des gens de Michel Leclerc. Est-ce que vous avez ressenti une pression particulière après ?

Non, c’était surtout incroyable de le recevoir si jeune [en 2011, à 24 ans, ndlr]. J’étais la plus jeune après Sandrine Bonnaire [qui l’avait remporté à 18 ans pour Sans toit ni loi d’Agnès Varda, en 1986, ndlr]. C’était inédit et fantastique. Et puis le rôle était tellement bien. Pouvoir faire rire en étant nue, c’est extrêmement rare [dans une scène culte du Nom des gens, le personnage sort de chez elle et se promène nue, ndlr]. Pour une jeune actrice, les scènes de nudité sont presque toujours érotisées. Là, tout à coup, je pouvais être un clown à poil. Et ça, je me suis dit : « Mais évidemment que je le fais ! »

Dans la BD, c’est drôle de voir que le tournage était hyper joyeux et que toutes ces questions étaient abordées de manière très saine…

C’était un maxi pétard ce film. Je joue avec Jospin [Lionel Jospin, qui fait un caméo dans le film, ndlr], je me mets à poil devant le Franprix parce que mon personnage oublie de s’habiller… Mais c’est génial ! Une actrice avait refusé le rôle à cause de la scène de nu, donc elle avait été retirée du scénario. Quand Michel Leclerc m’a fait lire la scène, j’ai dit : « Ouah, on la met tout de suite. » C’est la scène clé du personnage, guidée par son inconscient, où il oublie de s’habiller. C’est la scène qui parle le mieux de Baya.

L’Esquive, Le Nom des gens ou plus récemment Roubaix, une lumière… Vous avez souvent joué des femmes tout sauf lisses.

Oui. En France, on a la chance d’avoir des personnages féminins complexes et surprenants. Ce que j’adore, c’est dépasser le cadre, saturer un genre. Même dans les films des frères Larrieu [L’Amour est un crime parfait, 2014, ndlr], je pousse la comédie. Sur le Desplechin [Roubaix, une lumière, ndlr], je figure un air hébété tout le film, comme si je sculptais le visage de mon personnage, je transcende la misère. Dans L’Esquive, c’est un marivaudage puissance mille. Dans Trois amies, le film d’Emmanuel Mouret, je vais à fond dans le burlesque. Je monte toujours le curseur encore plus haut.

Vous avez déjà refusé des films parce que vous les sentiez trop fades ?

Ah oui, j’ai refusé beaucoup de choses dans ma carrière, mais pas forcément parce que c’était nul. Parfois, je savais juste que ce n’était pas pour moi. Ça m’est arrivé avec de très bons metteurs en scène : je me dis « c’est super ! » mais je sens que ce n’est pas mon endroit.

C’est instinctif, ou vous prenez le temps de réfléchir ?

Non, c’est totalement instinctif, ça vient très vite. C’est comme un chiffrement qui s’ouvre ou pas. À un moment, tu sens quand un rôle peut te toucher profondément, te donner des possibilités, de l’amusement. Ou bien tu sens quand c’est verrouillé, et tu n’y vas pas.

En tant que spectatrice, qui sont les actrices vous inspirent ?

Isabelle Adjani a été importante pour tellement de monde, parce que c’est la puissance. Des actrices qui ont de la puissance tout en dépassant celle de leur beauté, c’est rare. Et puis la liberté absolue… la liberté. Quand elle lit Salman Rushdie aux César [en 1989, lors de la cérémonie des César, l’actrice, qui recevait alors un prix d’interprétation pour Camille Claudel, avait défendu l’auteur des Versets sataniques, alors visé par une fatwa, ndlr]…Au-delà de l’icône, c’est une vraie personne. Tu te dis : « Ouah, c’est vraiment une bonne femme. » Des gens comme ça, comme Adèle Haenel aussi, m’impressionnent par leur liberté. Des gens qui se battent, qui travaillent, qui essaient de changer les choses… ça m’inspire bien plus que le côté plouc du star-system.

● À LIRE AUSSI ● Isabelle Adjani : « J’ai eu un passage où j’étais en guerre contre mon corps »

Comme Adèle Haenel, vous avez quitté le monde du cinéma, avant de réapparaître dans Trois amies d’Emmanuel Mouret. Pourquoi ?

On l’a faità peu près au même moment. Sauf qu’elle, elle l’a politisé immédiatement, alors que moi, c’était différent. Faire Trois amies m’a permis de me réconcilier avec l’art du cinéma et de retrouver le plaisir de mes premières expériences.

Vous avez participé en novembre 2024 à la Commission d’enquête sur les violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Selon vous, que peut apporter la lutte contre les violences sexistes et sexuelles quand elle est menée dans un cadre institutionnel ?

C’est essentiel pour comprendre ce qui structurellement ne va pas et ce qui permet les abus. J’ai beaucoup travaillé sur le rôle de l’inspection du travail. Pourquoi le droit du travail n’est-il pas strictement appliqué dans le cinéma ? Quand il y a un accident sur un chantier, l’inspection déboule. Mais quand il y a une agression sexuelle ? Rien ! Un viol, une agression c’est moins grave qu’un accident ? L’inspection du travail peut être saisie en cas de harcèlement ou d’agression. Mais qui le sait ? Qui le met en pratique dans le milieu ? Je n’ai personnellement jamais vu un inspecteur du travail sur un plateau durant toute ma carrière. Souvent pour faire taire les victimes, des enquêtes internes sont biaisées par les employeurs pour étouffer l’affaire. L’inspection du travail doit mettre son nez dans ces enquêtes, pour vérifier que tout a été fait dans les normes, et qu’aucune victime ne soit silenciée. J’ai collaboré avec les députés pour proposer des améliorations législatives. Et ça doit être valable pour tous les métiers.

Quel regardez portez-vous sur la mise en place de référents et coordinateurs d’intimité sur les plateaux ?

C’est utile, bien sûr ! Mais s’il y a quand même des agressions, alors il faut que tout le système de sanction fonctionne vraiment.

Vous avez l’impression que le cinéma évolue sur ces questions ?

Structurellement, pas encore. Moi, j’aime aller au fond des choses. Si on ne répare pas les failles du système, il restera permissif. Pleurer sur une victime ne sert à rien, il faut changer le système pour que ça n’arrive plus.

Vous pensez revenir au cinéma ?

Ce que je sais c’est que maintenant, je me sens totalement libérée de la souffrance que j’ai vécue au cinéma. Ouf, ça fait un bien fou ! Je redeviens moi-même, et j’ai retrouvé ma joie de vivre et mon rire Et ça tombe bien parce que c’est ce que j’aime le plus au monde : faire rire et rire. J’ai toujours été une actrice de comédie cachée dans des films d’auteur. Et là, avec ma BD, je mets les pieds dans le plat.

: CONVERSATION Ovidie x Sara Forestier. Le 29 janvier au mk2 Quai de Loire. Lien pour la billetterie

: Maudite du cul ? de Sara Forestier et Jeanne Alcala (éditions L’Iconoclaste)