Qu’est-ce qui vous a donné envie de poser votre caméra au centre pénitentiaire de Marseille-Baumette ?

Jean-Robert Viallet : Cette prison est un lieu connu et mythique. Personne n’y rentre, à part ceux qui sont convoqués par la justice. On a eu envie de comprendre comment fonctionne une telle institution, de raconter ce monde peu visible, peu regardé. C’est un terrain d’expérience. Avec Alice, nous avions déjà passé vingt-jours en immersion dans ce centre pénitentiaire pour comprendre les rouages de la détention, la façon dont est géré le flux de la délinquance [cette expérience a donné naissance à un documentaire sorti en 2020, Des hommes, ndlr]. Cette fois, nous voulions nous intéresser aux mécanismes du tribunal judiciaire.

Alice Odiot : Je rentre pour la première fois dans le tribunal judiciaire de Marseille en 2013, l’année où j’y emménage. Jean-Robert y habite déjà. À ce moment-là, le président du tribunal me conseille de visiter les geôles du tribunal, là où se font ce qu’on appelle les « enquêtes sociales rapides » [lors d’une comparution immédiate, qui permet de juger un prévenu après sa garde à vue, ces enquêtes préliminaires permettent de cerner la personnalité, la santé mentale, l’environnement social et familial du mis en cause afin de personnaliser la peine, ndlr].

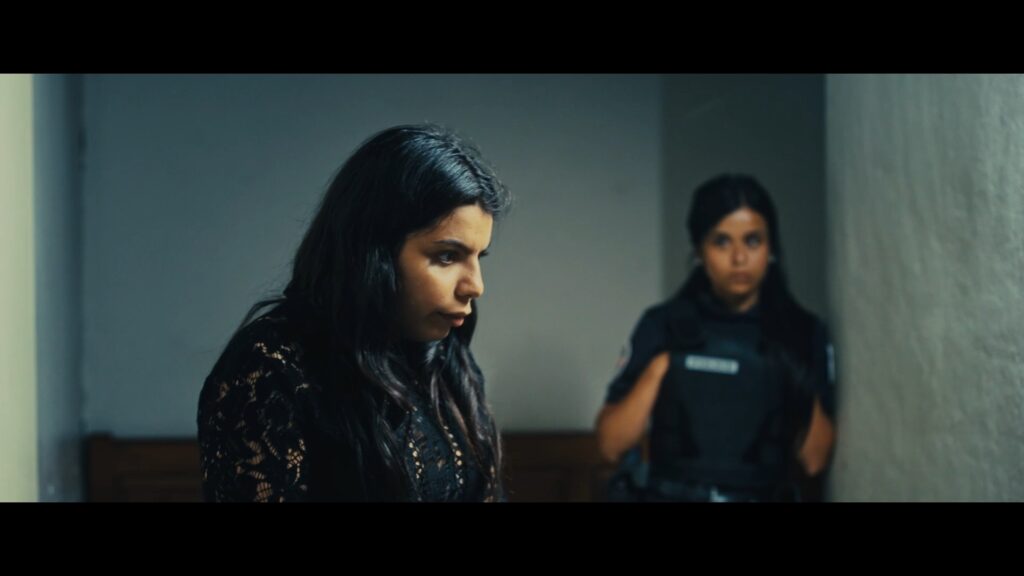

Justement, vous filmez beaucoup les geôles, ces lieux de détention situés aux sous-sols des Palais de justice, où les mis en cause sont détenus avant d’être jugés. Pourquoi ?

A.O. : Ces geôles sont comme le ventre du tribunal. C’est ici que les prévenus attendent leur audience, que l’on fait les enquêtes sociales sur eux. C’est une antichambre où l’on n’évoque pas les faits reprochés, ni la culpabilité, mais où l’on questionne les individus sur leur enfance, leur parcours, où l’on recueille leur consentement. À Marseille, on peut y prendre le pouls de la misère sociale – c’est une ville où un quart de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ces lieux sont le reflet d’une société profondément inégalitaire, avec des quartiers enclavés, des jeunes en retrait des désirs politiques, économiques.

J-R. V. : Il faut savoir que c’est la toute première fois dans l’histoire du documentaire, en France en tout cas, que les geôles sont filmées. Ces endroits existent dans tous les tribunaux, mais ils sont gérés par la police, pas par la justice. Nous avons dû obtenir l’autorisation de la police pour les filmer. Si ces lieux sont fondamentaux, c’est parce qu’ils permettent de redonner un visage, une histoire à ceux qui arrivent en garde à vue ou attendent leur audience. Trop souvent dans les films, les caméras filment les détenus dans les salles d’audience, sans avoir créé un contact avec eux. Mais ces détenus ont passé 48, 72 heures sans dormir, sans se doucher, après des heures d’interrogatoire. Ils vont être jugés dans quelques heures, sont sous pression. En leur demandant l’autorisation de les filmer dans les geôles, on entame un dialogue qui réhumanise.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Nadège Vezinat : « L’hôpital reste un point d’observation de la misère sociale »

Pourquoi était-ce important de déconstruire le mythe du « grand banditisme » souvent associé au narcotrafic ?

A.O. : Les prévenus sont des gens ordinaires, des ouvriers du stups, sous emprise des réseaux de trafiquants. Ils ont une fonction : guetteur, vendeur, ravitailleur, nourrice, transporteur. Ils gagnent trente à quarante euros la demi-journée. C’est une main-d’œuvre précaire. On a eu la volonté d’incarner tous ces petits travailleurs du shit. Avec leur beauté, leur verve, sans tomber dans la fascination déplacée pour le grand banditisme. On ne voulait pas qu’ils restent des visages de l’ombre, dont on a peur.

J-R. V. : Les réseaux de stupéfiants s’épaississent, sont de plus en plus élaborés. Ils utilisent les arguments et les mécanismes du capitalisme dérégulé, normalement mobilisés par les entreprises de défiscalisation et d’optimisation fiscale. Ils sont parfaitement dans l’air du temps, celui d’un capitalisme violent, injuste, très peu équitable. Quand on regarde en bas de l’échelle, on trouve des esclaves, pris dans des mécanismes d’argent et de pouvoir qui les dépassent.

Quels problèmes plus larges le narcotrafic à Marseille pose-t-il ?

A.O. : Ces mécanismes ont des répercussions sociales diverses. Prenons la prostitution par exemple, qui n’est pas évoquée dans le film. C’est aussi une des conséquences du trafic de stupéfiants, qui s’est développée de façon endémique à Marseille et ailleurs, notamment la prostitution de mineurs. La question du travail informel se pose également. Tant qu’il n’y aura pas d’économie formelle qui arrivera dans ces zones périphériques, il subsistera un travail informel. Cette population subit aussi les batailles de territoire, avec les règlements de compte que ça implique. La question dépasse largement la problématique d’offre et de demande de drogue.

Votre film fait aussi le constat d’une justice de classe, avec d’un côté des avocats et des juges, de l’autre, des accusés dans la misère sociale. Quels contours exacts prend-elle ?

J-R. V. : Notre film aborde la question sociale par le biais du tribunal. Il permet de voir deux solitudes, la confrontation de deux mondes : ceux qui jugent, et les prévenus, qui jouent leur destin. Les avocats, les assesseurs, les greffiers ont un niveau de langage différent, que les accusés, souvent dans une grande précarité, imitent parfois. Ils font des fautes de français, se débattent avec le langage. Il fallait que le regard sur ces deux solitudes existe.

A.O. : Cette justice de classe questionne d’autant plus que ces accusés sont des dealers, mais ils sont aussi victimes d’un système. Les juger simplement du point de vue de la délinquance stricto sensu n’est pas possible. Il faut les juger du point de vue de la délinquance, parce qu’il y a un code pénal et que la justice est là pour faire respecter le droit. Mais dans ces jugements, on doit commencer à se poser la question de savoir si une partie d’entre eux n’est pas victime de qu’on appelle la traite des êtres humains. Ils se font happer par des réseaux de stups, ont cumulé des dettes artificielles qu’ils doivent rembourser au risque de finir dans un coffre de bagnole…

En avril 2025, Bruno Retailleau annonçait avoir arrêté 21 grands narcotrafiquants à Marseille, pour nettoyer la ville. Comment recevez-vous ces opérations de communication ?

J-R. V. : La classe politique de droite comme de gauche a très bien compris que le discours sécuritaire est extraordinairement vendeur. C’est un parfait outil de marketing. Il n’y a pas de besoin de rentrer dans la complexité. On le voit chez nous déjà, on le voit encore plus bien sûr dans tous les populismes européens ou américains actuellement. Ces discours sécuritaires s’emparent du problème des réseaux de stupéfiants, sans creuser des pistes intéressantes. Par exemple, la légalisation de la drogue a été mise en place par de nombreuses nations [à Malte, depuis 2021, au Luxembourg, depuis juillet 2023, en Allemagne, depuis avril 2024, ndlr] et ces expérimentations ont fait leur preuve.

A.O. : Je vous donne un exemple. Jeudi dernier, le préfet des Bouches-du-Rhône [Georges-François Leclerc] a refusé l’ouverture d’une HSA [halte soins addictions, ndlr] dans le centre-ville de Marseille. Pourtant, ces salles de shoot aideraient par exemple des gens comme la dernière femme que l’on voit dans notre film, qui est dépendante au crack. Ce qui m’impressionne aussi, c’est que dans les grandes opérations XXL de descente dans les quartiers, le Premier ministre et même le ministre de l’Éducation Nationale devraient être présents aux côtés du ministre de l’Intérieur.

Quel regard portez-vous sur les politiques publiques, les mesures mises en place pour soutenir la justice ?

A.O. : Si ces réseaux peuvent se déployer, c’est parce qu’il n’y a plus police de proximité, de structures sociales, de projets éducatifs dans ces quartiers. Le tissu associatif, les administrations n’arrivent plus à y rester, parce qu’ils ne sont plus subventionnés par l’Etat. Au-delà de l’intégration économique, c’est aussi l’envie de faire société, de s’intégrer qui fait défaut. Le trafic de stups a su comment s’infiltrer dans le vide et proposer une forme d’ascension sociale qui manque terriblement aux jeunes.

J-R. V. : Ce qui est sûr, c’est que le discours idéologique majoritaire aujourd’hui ne va pas dans ce sens. On se dit que mater les petits délinquants et créer 17 000 places de prison en plus, ça marchera. Mais le film montre l’inverse : la procédure carcérale et judiciaire créé des cercles de récidive. Les jeunes tombent, vont en prison huit mois et ressortent, et retombent parce qu’ils n’ont plus d’argent. Ils intègrent, années après années, le cercle vicieux de la délinquance.

A.O. : La légalisation ne règlera d’ailleurs pas le problème de trafic. Le cœur du sujet, c’est la misère sociale. Quand bien même la drogue serait légalisée, on continuera de prostituer des filles. Tant qu’il n’y aura pas de boulot, tant qu’il n’y aura pas une économie formelle, une économie ultra-violente, informelle et chaotique régnera.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Nejma Brahim : « Les travailleurs ne sont pas protégés ni indemnisés en cas d’accident ou de maladie. »

Les professionnels de la justice qui ont accepté d’être filmés semblent à bout. Comment avez-vous abordé ces problématiques avec eux ?

A.O. : Sandrine Bouchet, la juge pour enfants que l’on filme, avait à l’époque où on l’a filmé près de 400 mesures éducatives par an avec une problématique qui est propre à la Cité Kalliste, au nord de Marseille. Elle a par exemple sous sa responsabilité des éducateurs qui ne se rendent plus dans la cité, car ils ont peur.

J-R. V. : Ils nous ont dit être débordés par les dossiers. Nous avons fait le choix de faire un film non pédagogique, non explicatif. Ce qui pourrait être tout à fait intéressant aussi de faire à faire. On s’est dit que cet épuisement se verrait par des petits moments, des petits regards. Par exemple, en comparution immédiate, on montre ce juge, qui joue sans cesse avec ses élastiques. On a l’impression que c’est Sisyphe. Il y a une éternelle répétition. Et ça, ça raconte l’absurdité du système.

Stups d’Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, sortie le 1er octobre, 1h26, JHR Films