Être une femme et réaliser des films a longtemps été un exploit. En France, des débuts du cinématographe jusqu’à la fin des années 1960, celles qui l’ont réussi se comptent presque sur les doigts d’une main (Alice Guy, Germaine Dulac, Jacqueline Audry, Agnès Varda…). Dans le monde du cinéma, les autres femmes sont cantonnées aux métiers d’actrice, de scénariste, de monteuse ou de scripte. À partir de 1970, certaines décident de prendre les commandes, portées par les mouvements d’émancipation post-1968. Mais le combat est loin d’être gagné. Leurs scénarios, qui bousculent les mœurs d’une société restée profondément patriarcale, se voient souvent refuser les aides du CNC. Elles peinent aussi à trouver des producteurs et des distributeurs pour financer leur projet. Directe ou indirecte, la censure pèse encore lourdement.

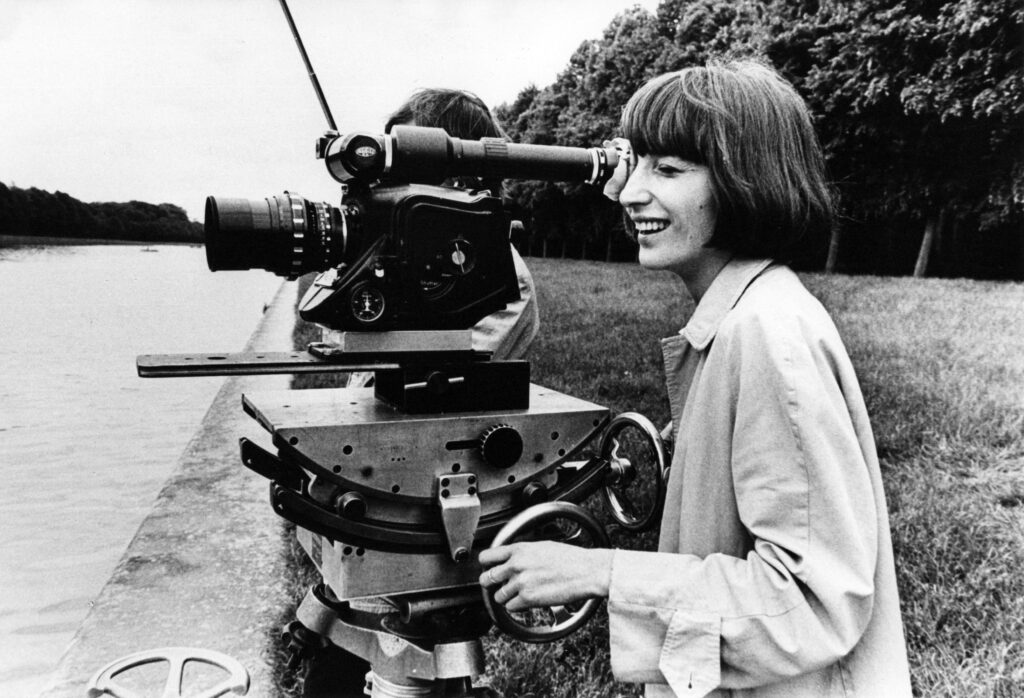

Marielle Issartel en sait quelque chose : son film sur le droit à l’avortement, Histoires d’A (1973), coréalisé avec son compagnon, Charles Belmont, a été interdit de projection. Cette mise au ban ne concerne pas seulement les films militants (ceux de Carole Roussopoulos ou de l’actrice Delphine Seyrig). « On n’imagine pas à quel point le sexisme et la misogynie étaient ancrés à tous les niveaux », nous explique l’historienne du cinéma Aurore Renaut. « Il n’y avait quasiment que des hommes parmi les décideurs et les critiques », poursuit la chercheuse qui rédige actuellement un ouvrage sur La Dérive (1964), chef-d’œuvre méconnu de Paula Delsol, également réalisatrice du très beau (mais caché) Ben et Bénédict (1977). Si quelques films réalisés par des femmes dans ces années-là sont aujourd’hui visibles (souvent depuis peu) en DVD/Blu-ray ou en VoD, des dizaines d’autres demeurent totalement introuvables, comme effacés de l’histoire du septième art. Seuls ceux d’Agnès Varda et de Chantal Akerman sont passés à la postérité. Et, dans une moindre mesure, ceux de Nelly Kaplan, Yannick Bellon, Marguerite Duras, Nadine Trintignant, Jeanne Moreau et Diane Kurys. À la faveur d’une redécouverte récente de certaines de ces œuvres, ces réalisatrices ont enfin réussi à se faire une place au panthéon cinéphile. Par exemple, le film Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) de la Belge Chantal Akerman a été élu meilleur film de tous les temps en 2022 par l’influente revue britannique Sight and Sound. Dernière renaissance en date, les films de l’artiste Niki de Saint-Phalle, dont le délirant Un rêve plus long que la nuit (1976) est ressorti en salles l’été dernier.

● ● À LIRE AUSSI ● ● OLDIES · « Jeanne Dielman » de Chantal Akerman, le triomphe d’un film à la marge

Magnifiques découvertes

Mais qui se souvient de Charlotte Dubreuil, Claudine Guilmain, Madeleine Hartmann-Clausset, Michèle Rosier, Dolorès Grassian, Liliane Dreyfus, Joyce Buñuel, Christine Laurent, Rachel Weinberg, Liliane de Kermadec, Nina Companeez ou Christine Lipinska ? Toutes ces réalisatrices ont en commun d’avoir signé leur premier long métrage dans les années 1970. Des fictions devenues totalement invisibles depuis leur sortie. Nous sommes partis en quête de ces œuvres disparues dans les limbes d’une mémoire cinéphile sélective. À force de creuser, nous avons fini par en retrouver une dizaine, conservées par des institutions ou des proches sur des supports fragiles (bobines 35 mm, enregistrement VHS privé, numérisation de piètre qualité…). Fascinantes, transgressives, touchantes, la plupart de ces œuvres valent tout autant que celles de leurs homologues masculins.

Sont-elles radicalement différentes ? Tout en refusant d’être rangée dans « un certain ghetto du cinéma de femmes », Coline Serreau reconnaît qu’« il y a forcément une culture différente, parce qu’on a des statuts économiques et sociaux différents » (Le Cinéma au féminin, documentaire diffusé dans l’émission Ciné regards, sur FR3, en 1978).« On a donc un œil de colonisées sur les choses, beaucoup plus révolutionnaire », poursuit la réalisatrice du subversif et longtemps introuvable Pourquoi pas ! (1977), à l’honneur du festival Il cinema ritrovato de Bologne, en juin dernier. Séditieux, c’est aussi le cas du premier long de Charlotte Dubreuil, Qu’est-ce que tu veux, Julie ? (1976), sur une communauté revendiquant un nouveau mode de vie radicalement libre dans un village de Provence.

Après un deuxième film qui connaît pourtant un beau succès (Ma chérie, 1980), la réalisatrice tombe dans l’oubli. Comme Félicité (1979), le bouleversant premier film de l’actrice Christine Pascal. Et comme Claudine Guilmain, seule femme de sa promotion en section réalisation à l’IDHEC (devenue La Fémis en 1986), qui garde un souvenir douloureux de son expérience de cinéaste. Malgré un premier film séduisant la critique (Véronique ou l’Été de mes 13 ans, 1975), celle-ci doit batailler pour tourner La Femme intégrale (1980), après une longue pause imposée par la naissance de son premier enfant. Être mère ou cinéaste ? À l’époque, il faut choisir.

Des critiques abjectes

« Je ne trouvais pas de producteur. L’équipe, les acteurs [dont le jeune Jean-Pierre Bacri, ndlr] et moi, on voulait révolutionner les conditions de tournage, en créant une coopérative. Ça nous a valu les foudres de la profession », nous explique celle qui parviendra finalement à sortir ce deuxième film grâce à l’argent prêté par le cinéaste Éric Rohmer, dont elle fut l’assistante. La Femme intégrale – dont le sujet porte sur une épouse qui veut conjuguer liberté sexuelle, amour et maternité – subit les critiques de plumes masculines. Un journaliste du Monde étrille l’« exhibitionnisme et le délire verbal » du personnage interprété par Martine Varenne, « une femme aux cheveux répugnants », selon La Croix… Ces attaques – y compris celles de certaines féministes qui accusent l’héroïne de La Femme intégrale de trop aimer les hommes – font sombrer Claudine Guilmain dans une profondedépression. Faute de budget, elle ne parviendra jamais plus à tourner un film sortant en salles.

● ● À LIRE AUSSI ● ● OLDIES · Les femmes pionnières du cinéma

Comme elle, après un ou deux longs métrages, beaucoup de réalisatrices sont contraintes de se diriger ensuite vers la réalisation de contenus pour la télévision. Madeleine Hartmann-Clausset a vécu les mêmes désillusions. Après deux films inclassables et fascinants sur les errements de la bourgeoisie – Villa Les Dunes (1975) et Du côté des tennis (1976) –, elle décide de sortir son troisième film Je parle d’amour (1979) dans la salle parisienne l’Épée de bois qu’elle vient d’acquérir. Initialement, cette œuvre devait être diffusée à la télé. « Les historiens du cinéma portent une part de responsabilité dans l’invisibilisation de ces réalisatrices, insiste Aurore Renaut. À nous de redonner à ces femmes oubliées la place qu’elles méritent. » Et aux institutions, éditeurs et ayants droit de tout faire pour sortir ces films de l’ombre, au risque qu’ils disparaissent à jamais.