Vous n’aviez jamais travaillé ensemble. Qu’est-ce qui vous a rapprochées pour ce projet ?

On se parle depuis longtemps via les réseaux sociaux, notamment Twitter – à l’époque où on y était encore toutes les deux. J’aimais ses prises de position et ce qu’elle disait de l’écriture, par exemple qu’elle était triste quand elle quittait les personnages qu’elle avait écrits, comme une histoire d’amour qui se termine. Je trouvais ça tellement bien vu ! On s’écrivait, on s’envoyait nos bouquins. On est fascinées par les mêmes choses – notamment le sport de compétition chez les filles. Elle m’a dit qu’on signait souvent les mêmes tribunes. On est allées prendre un café qui s’est éternisé. À la fin, je lui ai dit : « Si un jour tu veux faire une BD, pense à moi. » Et elle, comme elle aime faire les choses tout de suite quand elle a envie d’un truc, m’a dit : « Ok, allons-y. »

Dans la BD, l’héroïne, Hélène, est catégorisée comme mère de famille, puis on découvre en parallèle sa vie « sans enfant », ce qu’elle vit en tant que femme. Est-ce que c’était le cœur du projet ?

Au début, on a essayé de construire plein d’histoires autour de personnages qui nous intéressaient, mais on a tout laissé tomber. On avait des super personnages, jamais la super histoire. Et puis, timidement, Lola m’a parlé d’une histoire qu’elle gardait dans un coin – une petite nouvelle de trois ou quatre pages – qu’elle n’osait pas me proposer parce que c’était le truc le plus cher pour elle. J’ai lu le synopsis de La Nuit retrouvée et ça a fait tilt. Au-delà des thèmes, je voyais un plaisir de BD immédiat. Et surtout une histoire qui gagnerait à être une BD plutôt qu’un roman : la double temporalité, les silences, les plaisirs de dessin – la forêt, l’océan -, la mise en scène, les personnages qu’on voit vieillir… Lola tenait à parler du désir qu’on s’autorise ou pas, et de l’assignation à une case. Elle m’a dit : « J’espère que toi, tu trouveras aussi des choses à dire là-dedans. » Moi, j’ai eu l’impression d’être tour à tour les trois personnages féminins. La justesse chez Lola, c’est que tout le monde est en nuances et existe vraiment.

Le récit est particulièrement bien découpé : le temps s’étire dans le présent, dans la soirée d’anniversaire, et s’entrecoupe de flashbacks. Vous l’avez pensé de manière cinématographique ?

Je n’aime pas dire « cinématographique », c’est une autre grammaire. Mais ce qui m’a paru évident, c’est comment la mère raconte. Dans le synopsis, le passé était linéaire. Moi, je sentais que l’intérêt serait dans les ellipses, dans ce qu’elle atténue ou continue de cacher, et dans le regard de sa fille aujourd’hui. En BD, la somme dessin plus texte doit éviter la redondance. Là, je voulais un contraste entre ce qu’elle dit, ce dont elle se souvient, la réalité, et le regard de sa fille. Ça appelait un va-et-vient constant entre souvenirs et cette nuit. Côté modèles, j’admire surtout celles et ceux qui écrivent bien les scènes de famille. Cédric Klapisch, par exemple : dans sa série Salade grecque, l’épisode de Noël… Cette magie de quatre personnes dans une cuisine. Pour ma scène de cuisine du début, je n’avais presque aucune info « logistique » de la maison, juste ce qu’il fallait comprendre des relations. C’était l’occasion de tout faire passer par les interactions.

Vous dessinez des morphologies féminines très différentes, entre la mère à différents âges et la surfeuse très musclée. Comment avez-vous abordé cet aspect ?

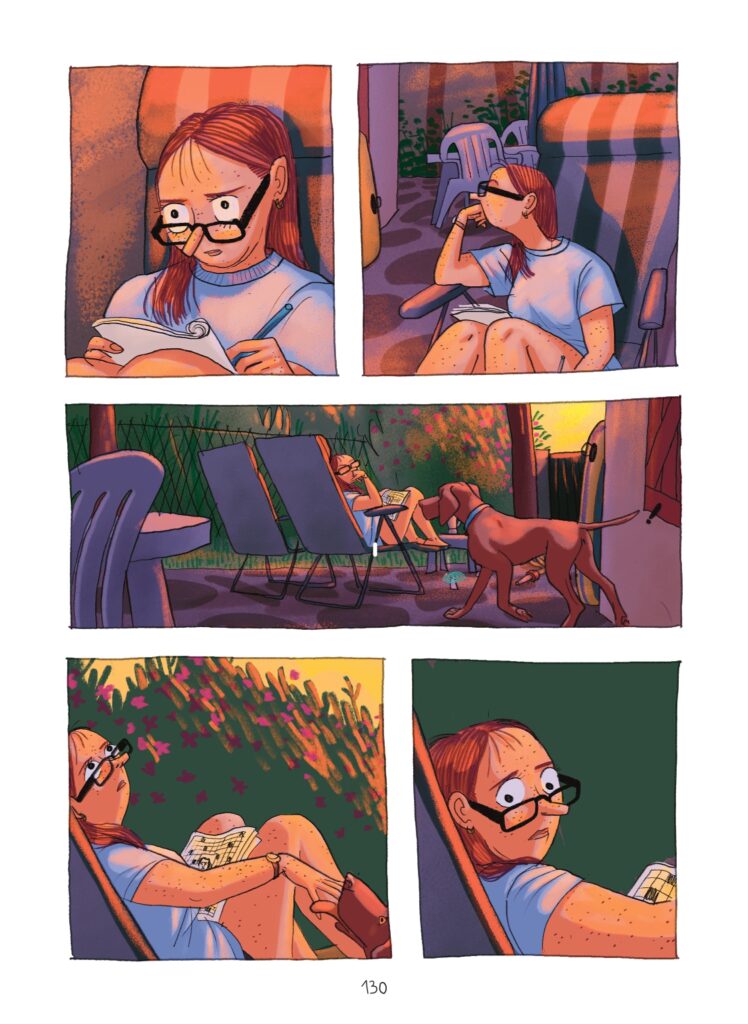

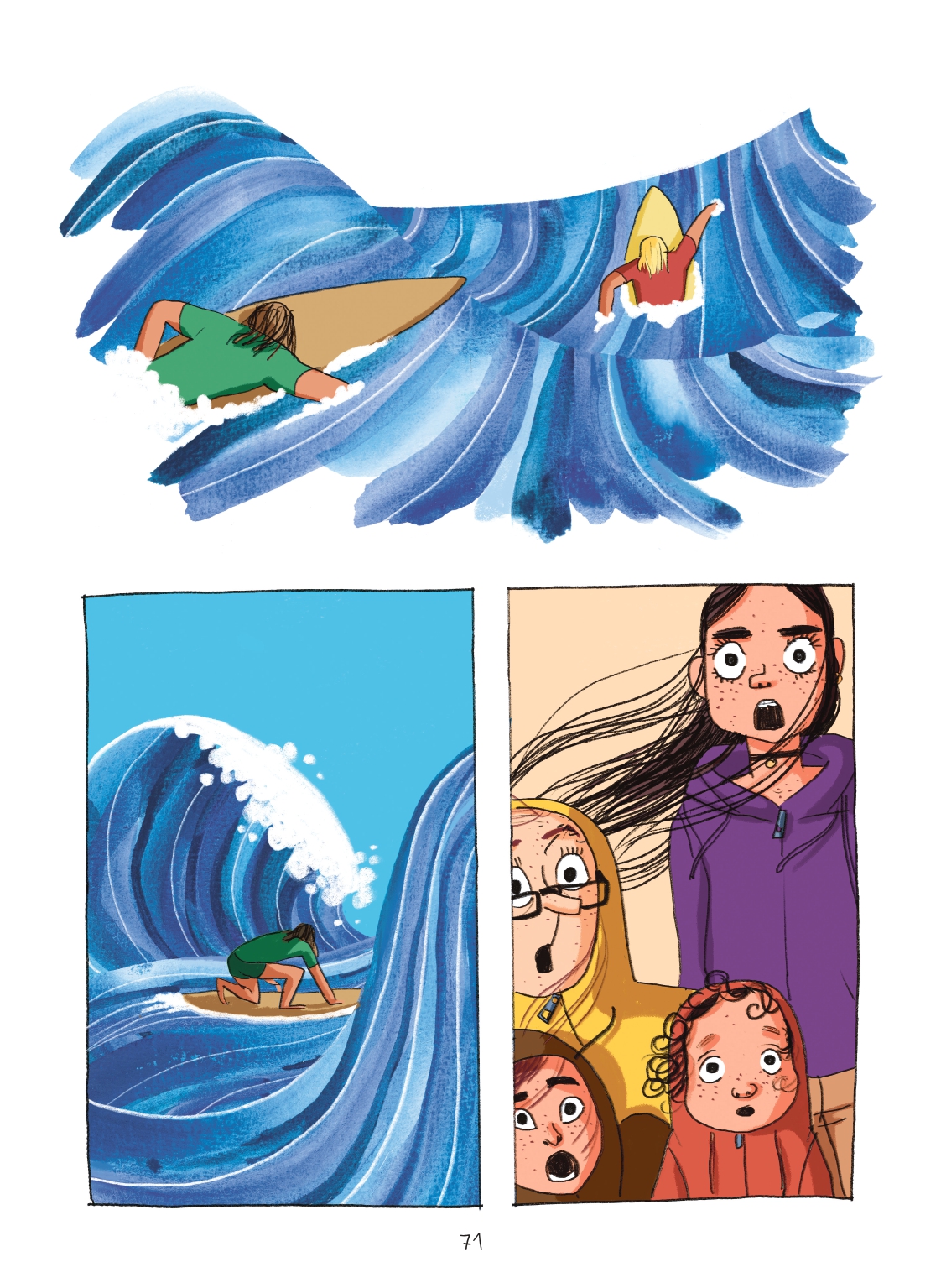

Pour moi, le dessin doit servir autre chose que décrire. Je cherche l’empathie : qu’on se dise « je pourrais être cette personne ». Ça n’a pas de sens de figer des morphologies caricaturales. Au début, avec Lola, on imaginait des physiques qui ne sont pas ceux du livre. Mes premiers crayonnés d’Hélène, par exemple, étaient très diaphanes : port altier, grandes mains… Et puis, à force de la faire vivre pendant 200 pages, elle a mué. Les personnages de BD se dessinent un peu de l’intérieur : c’est en bougeant qu’ils se défont de leur coquille de départ. Mon Hélène ne se tient pas droite, a des mains dont elle ne sait pas quoi faire. Et je voulais que ce soit crédible avec sa vie : elle est très belle, mais elle s’oublie. Pour Jodie, la surfeuse, il fallait qu’on croie à une athlète extraordinaire, tout en portant l’injonction « pas assez mignonne pour des sponsors » – une réalité de nombreux sports féminins. Je la voulais captivante, l’opposé d’Hélène, le genre de femme « cool » qui fascine et dont on espère que ça va déteindre sur soi.

Comment est venue l’idée du monde du surf et comment l’avez-vous appréhendé ?

Lola, c’est une maboule de surf. Dans ses livres d’avant, il y en a déjà. Moi, je n’y connaissais rien. Je dessinais les scènes pendant les JO, je regardais des épreuves à 2 h du mat’ pour comprendre. Et j’ai éprouvé la réalité d’un sport très peu télévisuel : beaucoup d’attente, parfois on ne comprend pas, et quand ça part, c’est spectaculaire et ça fait peur. L’océan est un personnage. Je voulais une façon particulière de le représenter, fluide mais distincte, parce que c’est un duel – il y a du danger réel, les coraux, tout ça. Et puis il y a la culture sexiste du milieu : les mecs surfeurs au centre, les surfeuses qui sont des super athlètes mais toujours ramenées à leur look.

Il y a une scène de sexe sur la plage qu’on ne peut pas dévoiler, qui est très réussie et rare en BD. Vous aviez des références pour la mettre en scène ?

Étonnamment, Lola l’avait beaucoup écrite dans son synopsis. C’était important pour elle qu’elle soit exactement comme ça. Je l’ai storyboardée dans un train, super concentrée – c’est très dur à dessiner : les cadrages, la logique des corps… J’avais l’impression que tout le wagon voyait par-dessus mon épaule ! Je suis allée en repérage à Hossegor : quand j’ai vu la statue de la Vierge au milieu de la plage, j’ai su que c’était un cadeau visuel. Je me suis rajouté cette contrainte : une plongée avec la statue au-dessus, le petit crucifix au cou… Parfait.

On associe encore la BD à la jeunesse, et ici l’héroïne est d’abord perçue comme une mère de famille… Comment avez-vous imaginé le public de ce livre ?

J’écris toujours pour une femme qui a mon âge, à plus ou moins dix ans. Et Lola voulait raconter l’histoire d’une femme de plus de 50 ans – qui sont très peu représentées, encore moins en BD. J’ai fait attention à plein de détails dans sa manière d’être, de s’habiller… en espérant que des femmes se disent : « On parle de quelqu’un qui me ressemble et que je ne vois pas souvent. » Et si c’est une bonne BD, la cible, c’est n’importe qui – même sans identification directe. Cerise sur le gâteau si ça résonne chez celles qui se sentent assignées à une case, quel que soit le rapport à la romance ou à la parentalité.

Est-ce que vous croyez que l’art peut changer le monde ?

Je ne sais pas pour « le monde », mais il change ma vie. Il la rend supportable. Le beau peut me guérir, me redonner de l’énergie. Une journée consacrée à une forme d’art, c’est mon spa. Et puis des choses insignifiantes sont devenues « militantes » ces dernières années. Dire que l’eau, ça mouille, c’est devenu engagé. Des livres sont interdits pour si peu… La preuve que l’art peut encore changer quelque chose, c’est qu’il effraie. Certaines personnes n’ont pas envie de représentations plus diverses – ça bénéficie à des gens, que certaines histoires restent tues. Là où on dérange, on change quelque chose. Je ne prétends pas déranger, mais l’inaction ne mène à rien.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Lola Lafon : « Le consentement, ce n’est pas céder malgré soi »