Comment vous êtes-vous retrouvé à jouer dans ce thriller germano-américain, vous qui êtes un habitué du cinéma français ?

Mon agent m’a envoyé le projet avec une scène à jouer et j’ai fait ce qui se pratique beaucoup en ce moment, c’est à dire une self tape où l’on s’enregistre soi-même. Ma compagne m’a donné la réplique hors-champ et j’ai parlé avec mon anglais, qui est un peu plus que juste scolaire car j’étais en fac d’anglais avant d’arrêter pour devenir comédien. J’ai ensuite vu le réalisateur Tim Fehlbaum en visio et on a fait de petites impros. Je n’avais pas encore eu accès au scénario mais j’avais compris que mon personnage était un directeur technique, donc j’ai fait semblant d’appuyer sur des boutons. Quelques jours plus tard, on m’a confirmé que j’étais pris.

Le film décrit la prise d’otage d’athlètes israéliens par l’organisation armée palestinienne Septembre noir aux JO de 1972, et la couverture de l’événement en direct par une équipe de télévision. Qu’est-ce qui vous a finalement convaincu dans le projet ?

Quand j’ai su que j’étais choisi, je n’avais pas encore lu le scénario et mon oui n’était pas encore définitif. Je ne peux pas m’embarquer dans un film sans savoir comment c’est traité ni de quoi on parle. Et en le lisant j’ai vu que le sujet était, peut-être plus encore que l’événement lui-même, son traitement médiatique, la déontologie des journalistes, ce que l’on doit ou ne doit pas montrer en direct quand il y a une telle prise d’otage… Le film était très bien écrit car, même en connaissant les faits réels, on a jusqu’au dernier moment l’espoir que ça se termine moins mal.

On sent même une méticulosité qui peut rappeler le cinéma politique américain des années 1970, comme Les Trois Jours du Condor de Sydney Pollack ou Les Hommes du président d’Alan J. Pakula…

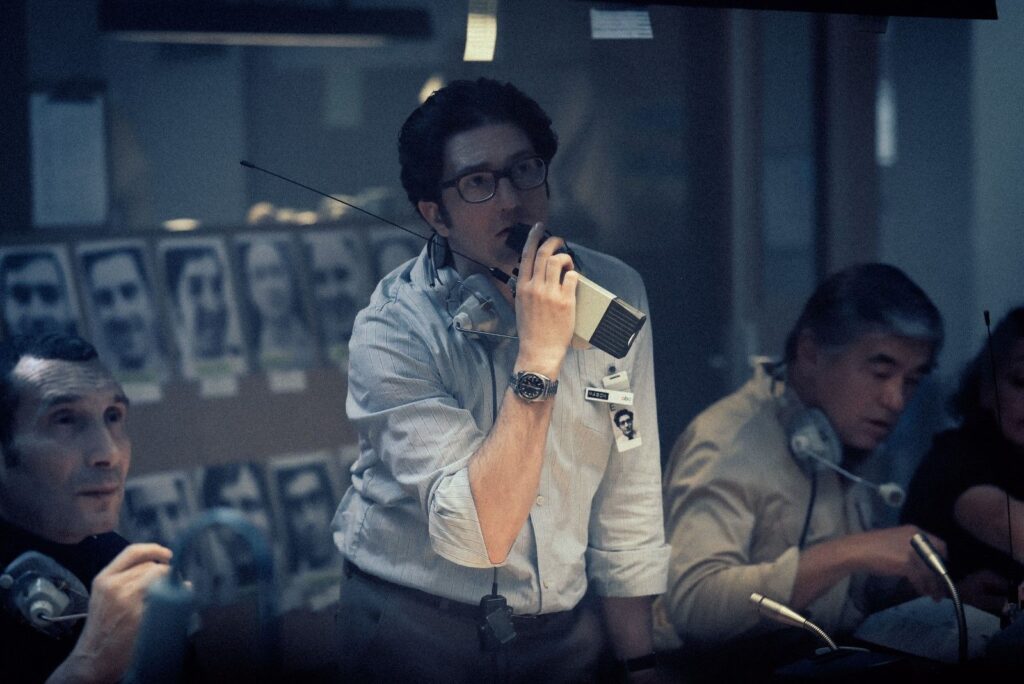

Tim était très professionnel et il m’a même fait venir dans les studios bavarois du film cinq jours avant les autres comédiens. Et puis le premier jour de tournage j’ai fait la connaissance de ce brillant casting avec qui j’allais passer plus d’un mois en huis-clos : Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch… On est rentré très vite dans le vif du sujet, il n’y avait pas de tergiversations. Tim s’est focalisé sur les questions essentielles qu’une équipe de télévision doit se poser. Peut-on montrer un mort en direct ? Et si les preneurs d’otages voient les images à la télévision, est-ce que cela va les aider ? Des questions qu’on se pose encore aujourd’hui, même si on ne se les pose pas toujours bien.

Quelles étaient les grandes différences par rapport aux tournages en France ?

Moi ça me demandait un effort particulier car je parlais anglais toute la journée, sachant que tout le monde était allemand ou américain. Les premiers jours, j’étais crevé car je devais essayer de me concentrer pour bien m’exprimer mais aussi pour bien comprendre ce qu’on me donnait comme indication.

Tim fait aussi beaucoup de prises car il veut des plans sur chaque personnage et on était nombreux. Certains figurants sont restés là trente jours sans dire un mot. Et il y a des fois où la caméra se lançait et je ne savais pas si j’étais à l’image ou non, mais on était à fond tout le temps.

Et cela demandait un effort spécial de rester focalisé sur le présent de 1972 sans essayer de se référer à l’époque contemporaine ?

C’était en grande partie la force des décorateurs. Les décors étaient extraordinaires. La première fois que j’y suis entré, j’étais ébahi [les décors reproduisent les studios de télévision de Munich, où travaillait l’équipe d’ABC pendant les Jeux Olympiques, à quelques centaines de mètres du Village olympique où eut lieu la prise d’otages, ndlr] Pourtant, j’en ai vu des décors de toutes sortes !

Quand je suis arrivé à Ouarzazate pour Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre d’Alain Chabat, j’étais dans le même état. Mais là, on traitait un événement historique et c’était très réaliste. Toutes les machines de ce studio télé fonctionnaient vraiment, même celles qui n’ont pas joué dans le film.

Quand on me voit traverser le couloir pour aller chercher une bobine dans la pièce d’à côté, je rentrais dans une vraie salle. Donc ça aide. Il faisait aussi très chaud, car le 5 septembre 1972, la clim était en panne. Toute la journée ça transpirait et on venait nous mettre de l’eau sous les bras pour avoir des auréoles. Tim a aussi mélangé des archives réelles avec ce qu’il a lui-même filmé.

5 septembre fait sens dans votre filmographie car un de vos premiers rôles était dans Hanna K. de Costa-Gavras, un film franco-israélien où une avocate s’installe à Jérusalem et défend pour sa première affaire un réfugié palestinien…

Ouh ! C’était il y a longtemps ça. C’est étonnant parce qu’on ne me parle jamais de ce film. Je l’ai tourné en 1982, il y a quarante-trois ans. On était dans le sud de l’Italie, je jouais un soldat israélien et le casting avait été fait avec Margot Capelier, une grande dame du casting, l’équivalent de Dominique Besnehard avant lui. L’équipe cherchait un comédien pour jouer un Israélien mais il fallait parler arabe. Et moi je parle arabe comme un mec qui est né en Auvergne ! C’est-à-dire que je parle algérien avec un accent et on voit très bien que je suis né en France.

J’étais donc en Italie avec un costume de soldat israélien, on sortait un type qui s’était caché dans un puits et je l’interrogeais en arabe. J’avais demandé à droite à gauche et c’est l’acteur du film Mohammad Bakri qui m’a aidé pour dire en arabe : « Où sont les armes ? Où tu habites ? »

On peut rapprocher ces deux films par leur sujet historique mais aussi par leur ambition artistique…

Oui, Hanna K. est un beau film, qui était assez équitable sur la question d’Israël et de la Palestine. Je n’avais pas fait ce parallèle entre les deux films… Bon après il se trouve que, dans ma vie personnelle, j’ai partagé 20 ans de ma vie avec une Palestinienne [l’actrice Hiam Abbass, ndlr] et que j’ai deux filles à moitié Palestiniennes, donc tout se recoupe à un moment ou à un autre.

Votre fille Lina Soualem a réalisé récemment l’excellent Bye Bye Tibériade, qui revient sur l’histoire familiale de sa mère, et qui est nommé pour le César 2025 du Meilleur film documentaire…

Oui et le film était même dans votre magazine ! Un jour elle me téléphone et me dit : « Papa, tu ne veux pas aller au mk2 me prendre cinq ou six TROISCOULEURS ? » J’y suis allé, j’ai fait une razzia !

Le fait d’avoir une fille qui réalise vous donne-t-il envie de réaliser un jour votre propre film ?

J’ai une fille qui réalise et une fille [Mouna Soualem, ndlr] qui est comédienne, oui. J’ai essayé de réaliser il y a quelques années, j’avais écrit un scénario [intitulé Moi l’Auvergnat, ndlr] que j’aimais beaucoup. Mon producteur était Dany Boon, avec qui je suis ami, et c’était avec Pathé. J’avançais, j’écrivais, j’étais payé. Et puis à un moment, je sentais que Dany m’attirait vers un truc plus gags et comédie, alors que je voulais faire une comédie sociale.

À LIRE AUSSI : Lina Soualem : « On peut être attachée à une tradition familiale et avoir un désir de liberté »

Sans qu’on se fâche, je suis donc parti et suis allé voir deux autres producteurs qui ont racheté les droits. Et ça a duré, duré, duré : à chaque fois qu’il y avait un nouveau rendez-vous, on me disait qu’on ne comprenait pas tel ou tel détail de scénario. Alors je réécrivais autre chose et puis au bout d’un moment j’ai lâché l’affaire. Je me suis toujours dit que si je peux réaliser j’en serai très heureux, mais que si je n’y arrive pas je ne considèrerai pas que j’ai raté ma vie.

Et le fait que ma fille a réalisé deux documentaires [le premier, Leur Algérie, s’intéressait directement à l’histoire de l’exil des parents de Zinedine Soualem et lui-même y apparaissait, ndlr] et qu’elle soit en train d’écrire sa première fiction, avec sa sœur dans le rôle principal, ça me rend très heureux. C’est finalement elle qui m’a réalisé !

Vous avez tourné de nombreux films cultes dans les années 1990 et 2000, comme Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch, La Haine de Mathieu Kassovitz, Didier d’Alain Chabat, Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon… Estimez-vous que cette époque était particulière pour le cinéma français ?

Je ne vais pas dire ça parce que ça ferait comme les vieux qui disent que c’était mieux avant ! Moi, j’étais au Théâtre du Soleil entre 1985 et 1991 et un jour de 1989, une amie scripte me dit qu’elle travaille sur le court métrage d’un jeune gars talentueux et me demande si je veux venir faire de la figuration, ce qui voulait dire gratuitement. Et c’était Cédric Klapisch, avec qui je suis devenu copain puis ami [Zinedine Soualem a depuis tourné plus de dix fois avec le cinéaste, ndlr].

C’est vrai que dans les années 1990 j’ai tourné avec Pierre Salvadori, Philippe Harel, Philippe Lioret… Et aujourd’hui, même si Cédric fait partie de la vieille génération, il arrive à rester à flot parce qu’il est resté jeune dans ce qu’il raconte. Là, on a tourné son dernier film [La Venue de l’avenir, ndlr] avec Suzanne Lindon, Vassili Schneider, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton…

Mais la nouvelle génération qui arrive est superbe aussi ! Je vais normalement tourner cette année dans le premier long métrage d’Anthony Bajon. J’ai tourné aussi dans le premier long de Salim Kechiouche [L’Enfant du paradis, sorti fin 2023, ndlr] et son deuxième va être tourné en fin d’année. Donc ça avance. J’ai beaucoup tourné dans les années 1990 et 2000, dans les années 2010 aussi. Et dans les années 2020, je suis toujours là !

5 septembre de Tim Fehlbaum, Constantin Film (1 h 35), sortie le 5 février