Pourquoi avoir eu envie de vous replonger dans la création de ce spectacle quinze ans après et en faire un film ?

À la fin d’une représentation du spectacle à New York, Robert Redford m’a dit : « Il faut absolument en faire un film. » Je me suis dit qu’il avait raison. Cette expérience a été unique dans ma vie et j’avais envie de donner envie aux autres, artistes ou non, d’essayer quelque chose de nouveau. Alors j’ai demandé à ma sœur [la réalisatrice Marion Stalens, qui avait également filmé les répétitions du spectacle, ndlr] de venir filmer les dernières représentations du spectacle à Paris. Quand un investisseur est venu vers moi en me demandant si j’avais un projet, l’idée de faire un film documentaire accompagnant cette captation est venue [In-I In Motion contient deux parties : la captation intégrale du spectacle, et un documentaire sur les coulisses de la création de ce dernier, ndlr]. Il y avait deux cent heures de rush au total, donc ce documentaire [qui dure 2h07, ndlr] ne révèle pas tout, mais il fait sentir ce qui s’est passé. Avec Akram Khan, on a été très proches pendant les répétitions. Il y avait l’envie de réussir ensemble, d’aller dans l’univers de l’autre. Mais au fur et à mesure des représentations, quelque chose en lui s’est presque arrêté, comme devant un mur. J’ai essayé d’aller vers lui, de comprendre mais je n’y suis pas arrivée. Ce film, c’est un geste vers lui et un désir de réconciliation.

Le film s’ouvre sur une image d’Akram Khan qui tourne sur lui-même, avec votre voix, en off, qui précise les contours de ce projet : créer ensemble un spectacle en six mois avec l’envie d’apprendre l’art de l’autre. C’était quoi le point de départ de In-I In Motion ?

D’aller dans l’inconnu, d’oser, d’explorer une partie de soi qu’on ne connaît pas grâce à l’autre. On s’est rencontrés grâce à Su-Man Hsu, mon entraîneuse et directrice de répétition sur ce spectacle. Elle est aussi masseuse shiatsu, et lors d’un massage, elle m’a demandé si je voulais danser. Puis elle m’a invitée voir le spectacle d’Akram Khan, Zero Degrees [qu’il a cocréé avec le danseur belge Sidi Larbi Cherkaoui et dont la première a eu lieu à Londres en 2005, ndlr] et j’ai compris qu’elle était aussi la femme de son producteur. Il avait déjà un peu joué dans le Mahabharata de Peter Brook [mis en scène en 1985. Âgé de 13 ans à l’époque, le danseur y tenait un petit rôle mêlant danse et comédie, ndlr], mais il avait cette envie d’aller plus loin dans le jeu et d’oser les émotions. Moi j’ai toujours aimé le mouvement, car tout part de là. C’est ce que disait Henri Bergson [« L’essentiel de la vie tient dans le mouvement qui la transmet » dans L’Évolution créatrice (1907), ndlr]. Me confronter à cette possibilité de mettre en mouvance une émotion, une intention, une pensée, grâce à un grand danseur et chorégraphe comme Akram Khan, c’était fabuleux.

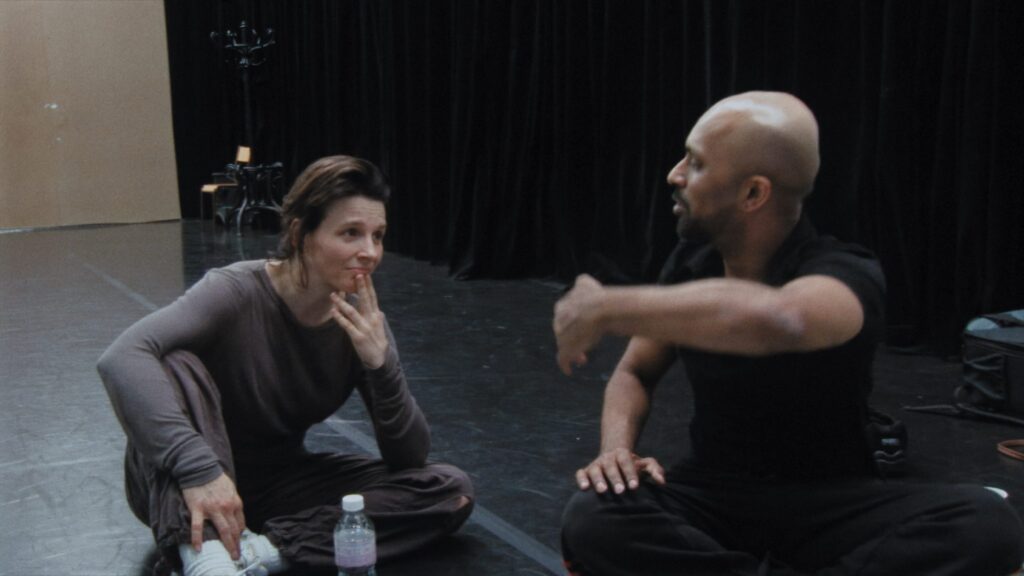

Le film In-I In Motion donne aussi à voir vos répétitions avec Susan Batson, une coach d’acteurs très réputée, qui insiste sur l’importance de ne pas fabriquer lorsqu’un interprète joue mais plutôt de laisser la sensation s’exprimer. Comment avez-vous compris ses indications ?

J’avais à peu près 35 ans quand je l’ai rencontrée pour la première fois, j’avais déjà fait pas mal de films. Je suis allée à un de ses cours parce que Michael Haneke m’en avait parlé en me disant : « Génial ! » [l’actrice française a travaillé avec le réalisateur autrichien en 2000 pour Code Inconnu, ndlr]. J’ai tout de suite accroché à sa façon de travailler. Elle parle souvent de cette idée de partir de la sensation. Face à la caméra, j’ai trouvé que jouer en partant de la sensation était plus vrai. Je n’avais plus à faire l’effort de vouloir jouer, de manipuler les émotions ou le texte. Quand on est sur scène, on doit recréer la vie, on doit exprimer quelque chose qui provient d’une émotion. Parfois, c’est même en acceptant qu’on n’arrive pas à recréer cette émotion qu’on y arrive. C’est en acceptant qu’on est impuissant, que la puissance vient. N’importe quel art, n’importe quelle prière je pourrais même dire, n’importe quel endroit où on “act”, ça part de la sensation, du corps et non de la tête.

Dans une séquence du film, Susan Batson vous dit que ce que vous faites ne fonctionne pas. Vous semblez un peu à bout, puis vous continuez d’essayer. Peut-on aussi In-I In Motion comme un film sur l’importance de se confronter à ses propres limites ?

Grâce à l’intimité que provoque le partenaire, on se retrouve face à ses limites, à son humanité et aux grandes questions de l’existence. C’est terriblement frustrant de se sentir bête, incapable, impuissant. Lors des répétitions, il m’est souvent arrivé de sentir que mon corps ne suivait pas. Que j’avais des idées dans la tête, des envies, des désirs, des images, des besoins, mais que je n’y arrivais pas physiquement. Cette expérience m’a aussi appris à me confronter à la peur. Avant chaque représentation, j’ai cru que j’allais mourir. Physiquement, mais aussi émotionnellement. Si j’ai pu faire ce spectacle, c’est grâce à Su-Man Hsu et à son entraînement. Elle croyait en moi, parce qu’elle aussi a appris à danser tardivement, vers 17 ou 18 ans. Alors même si moi à l’époque j’avais 43 ans, elle a vu cette possibilité de transformation. Ça m’a ouvert une porte.

Vous avez travaillé avec beaucoup de grands artistes au cours de votre carrière. Lesquels vous ont le plus impressionné sur le plan de la création ?

À chaque film ou chaque pièce, quelque chose se joue différemment. Chez Michael Haneke, il y a cette idée de la conception et composition des plans. Il est très prévoyant, presque mathématique, mais il aime aussi être surpris. À chaque prise, il avait cette phrase à la bouche : « Laissons-nous surprendre. » Chez Abbas Kiarostami [avec lequel elle a travaillé sur Copie Conforme, 2010, ndlr], il y a aussi cette idée de conception, mais lui, dans son processus créatif, il aimait raconter les histoires qu’il voulait raconter à plusieurs personnes différentes, pour voir comment les gens allaient réagir. Leos Carax [réalisateur des Amants du Pont-Neuf dans lequel Juliette Binoche a joué en 1991] est plus dans une transposition de ce qui le touche lui. Il accorde de l’importance aux couleurs et aux contrastes. Il y a quelque chose qui est presque plus de l’ordre d’un peintre.