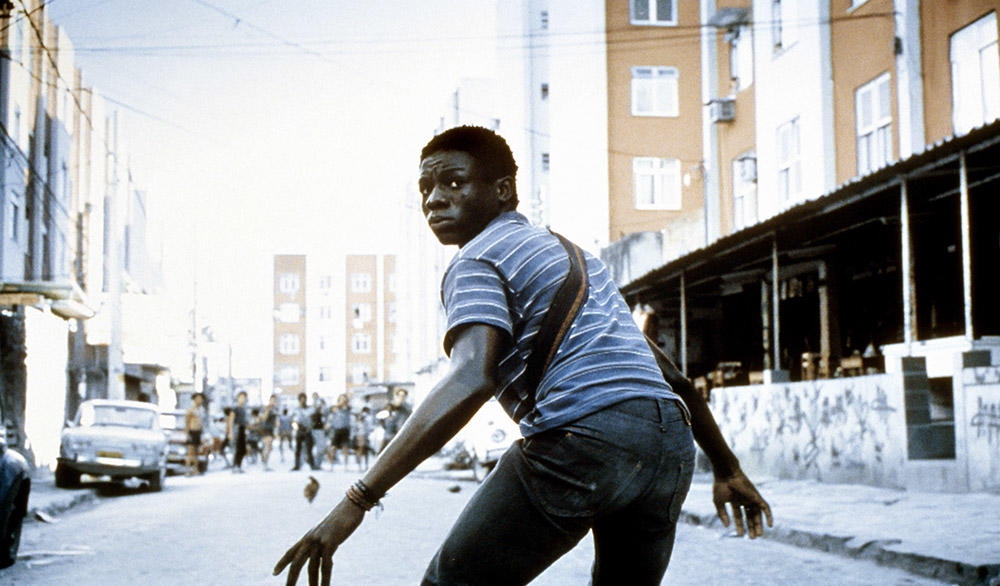

D’abord présenté à Cannes en 2002 avant d’être nommé aux Oscars, ce chef d’œuvre adapté d’un roman de Paulo Lins (publié en 1997) décrit la progression du crime et de la violence dans une favela de Rio de Janeiro, entre les années 1960 et les années 1980. Le film marqua l’imaginaire avec ses acteurs non professionnels et sa mise en scène immersive.

Ancien étudiant en architecture venu de São Paulo, Meirelles a depuis La Cité de Dieu réalisé plusieurs films anglophones, été directeur artistique de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et produit diverses œuvres pour le cinéma et la télévision. Rencontre avec un passionné qui vient de fêter ses 69 ans et prépare un nouveau projet cinématographique sur la crise climatique.

À lire aussi : Brésil : le Pernambouc a la cote

En revoyant La Cité de Dieu, on est entre autres frappé par son flash-back introductif et par la voix off qui vise tout au long du film à mettre de l’ordre dans le chaos. Le travail d’adaptation s’est-il révélé complexe ?

Écrire ce scénario a été une très grosse affaire. La difficulté du livre est qu’il n’y a pas d’histoire dedans, au sens où la cinquantaine de chapitres raconte une histoire différente à chaque fois. Ce sont comme des chroniques criminelles avec deux-cent-cinquante personnages, dont certains reviennent parfois vingt chapitres après avoir disparu. La première chose dont on a eu besoin fut donc de créer un personnage principal pour raconter l’histoire.

D’où l’idée de cette voix off dite par ce personnage principal ?

Au début, l’option était qu’il soit un écrivain habitant dans la Cité de Dieu et écrivant sur ses voisins, ses amis… Puis on a réalisé que, pour un film de cinéma, l’activité de photographe serait plus intéressante au niveau visuel. Mais on a gardé l’idée d’une narration par le biais de ce personnage principal, nommé Fusée [Buscapé en VO, ndlr].

On est arrivé à une vingtaine de protagonistes centraux, qui mêlaient généralement plusieurs personnages du roman, et on a écrit trois histoires linéaires car le film se passe sur trois époques [la fin des années 1960, le milieu des années 1970 et le début des années 1980, ndlr]... Mais on n’avait pas planifié une narration en flash-backs, l’idée est venue plus tard. Et les acteurs, qui étaient amateurs pour la plupart, n’ont d’ailleurs jamais lu le scénario. On a fait des répétitions avec eux sans leur montrer le script.

Dans cette idée de spontanéité, il faut aussi savoir que vous venez de São Paulo et n’avez découvert le fonctionnement des favelas de Rio qu’en préparant ce film. Les conditions du tournage, où il vous a fallu demander certaines autorisations à des criminels, expliquent-elles que La Cité de Dieu soit si réussi ?

On a en effet tourné dans des endroits où le crime organisé régnait en maître et on a dû négocier avec des trafiquants. D’une certaine façon, ça a aidé. Car tous les figurants étaient des personnes qui vivaient dans ces quartiers et qui savaient comment on se comporte face à un dealer, ce qu’on peut lui dire ou ne pas lui dire.

J’étais donc là à Rio avec mon scénario, que j’avais écrit à São Paulo à partir d’un roman, et j’apprenais en permanence de nouvelles choses avec les acteurs et l’équipe, dont une bonne partie venait aussi des favelas. Je demandais sans cesse comment réagiraient les personnages dans telle ou telle situation, c’était un processus très collaboratif [la cinéaste Kátia Lund était coach auprès de ce casting non-professionnel pendant le tournage, au point qu’elle se retrouve parfois créditée à tort comme coréalisatrice du film, ndlr].

Je pense notamment à une séquence d’attaque armée : juste avant qu’on ne tourne, les acteurs m’ont dit qu’il fallait d’abord prier car c’est ainsi que cela se passait avant une attaque. Ce court moment de prière fut alors improvisé sur le plateau

Le film est également tragique par sa façon de montrer que ce sont souvent les innocents ou les romantiques qui se font tuer. Est-ce que Rio est toujours aussi violente aujourd’hui ?

Rio a beaucoup changé. Ces dix dernières années, les milices ont pris le contrôle des favelas et les trafiquants de drogue ne sont pas aussi puissants qu’à l’époque. Notre précédent président, Jair Bolsonaro, était lié à ces milices qui sont généralement composées de soldats ayant été expulsés de la police à cause de la corruption et formant des gangs paramilitaires censés vous protéger des trafiquants. Les milices ont maintenant carrément pris le contrôle de Rio de Janeiro et ont des gens placées à la mairie, c’est fou de voir l’importance que cela a pris !

On a sorti il y a quelques mois au Brésil la première saison d’une série [La Cité de Dieu : La Lutte continue, ndlr] qui se passe vingt ans après le film. Et de la même façon qu’il montrait comment les trafiquants ont commencé à contrôler les lieux, la série montre comment les milices ont commencé à contrôler les favelas dans les années 2000. J’en suis producteur et on a déjà lancé les saisons 2 et 3.

Vous êtes donc satisfait de voir que l’univers cinématographique créé avec La Cité de Dieu continue de se développer ?

Pour être parfaitement honnête, je ne voulais à l’origine pas travailler sur cette série. Il se trouve qu’une société française voulait acheter les droits de l’histoire pour en faire une série télé mais que mon associée, Andrea Barata Ribeiro, m’a dit : « On ne peut pas laisser les Français faire la série, on doit la faire nous-mêmes ! » Je lui ai dit que je ne souhaitais pas me confronter de nouveau à ce monde et que j’en avais vu assez. Mais elle a finalement racheté les droits et m’a embarqué comme producteur.

Vous aviez déjà, à l’époque de La Cité de Dieu, enchaîné dans la foulée avec la série La Cité des hommes…

Oui, cette série télévisée adoptait le point de vue des gens qui vivent dans cette zone de crime et tentent de s’en sortir. Si je devais refaire le film aujourd’hui, j’essaierais d’inclure la communauté d’habitants davantage que je ne l’avais fait à l’époque. La Cité de Dieu dépeint les favelas comme des endroits où il y a uniquement des criminels et de la violence. Il y en avait certes beaucoup, disons 5% des habitants, mais si vous regardez le film, vous pensez que c’est la seule chose que l’on peut trouver, ce qui est faux. Aujourd’hui, je me rapprocherais de ce qu’a fait La Cité des hommes : montrer des gens essayant de vivre leurs vies.

Et après cela, vous avez réalisé des films anglophones avec un casting international : The Constant Gardener, avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz, ou Blindness avec Julianne Moore, Mark Ruffalo et Danny Glover. C’était pour vous éloigner le plus possible de l’univers de La Cité de Dieu ?

Si j’ai à titre personnel tenté de comprendre les favelas avec La Cité de Dieu, il y a d’autres choses qui m’intéressent dans le monde et j’ai donc ensuite réalisé des films autour de sujets qui m’émouvaient, d’où ces adaptations de romans de John Le Carré puis José Saramago. Et actuellement, je projette de tourner un film sur la crise climatique, auquel je pense depuis plusieurs années. Le changement climatique est ma plus grosse préoccupation aujourd’hui.

Et bien que j’aie fait beaucoup de séries télévisées au Brésil en langue portugaise, pour ce qui est du cinéma, je fais surtout des films internationaux car c’est plus simple pour le financement. Cette année j’ai tourné un film à Rio avec deux autres réalisateurs, c’est pour Amazon [Corrida dos Bichos, avec les réalisateurs Ernesto Solis et Rodrigo Pesavento, ndlr]. Et je viens de finir de tourner une série intitulée Pssica, dans le nord de l’Amazonie. Mon fils réalise quatre épisodes et moi un épisode.

Vous continuez à tourner beaucoup, vingt ans après La Cité de Dieu. Diriez-vous que le succès de ce film a changé votre vie ?

Complètement, oui ! Je ne m’attendais pas du tout à cela. Quand je suis arrivé au Festival de Cannes en 2002 pour présenter le film, il y avait 14 interviews prévues. Puis le film a été vu par la presse et deux heures après j’avais d’un coup 140 demandes d’interviews. J’ai passé toute la semaine à faire des entretiens avec des journalistes du monde entier au sujet de La Cité de Dieu. Et quand je suis revenu de Cannes, je me suis retrouvé avec des dizaines de propositions et de projets à lire. J’étais en arrivant un simple réalisateur inconnu du Brésil avec un film au budget limité et aux acteurs amateurs tourné dans un quartier que les gens refusaient de voir. Ce fut une telle surprise de voir que tant de gens voulaient soudain travailler avec moi. J’étais ravi.

Et que ressentez-vous face à cette ressortie de La Cité de Dieu en salles ?

Je suis très content, car cela reste un objet artistique dont je suis fier. Et j’étais très excité de revoir le film au Festival Lumière de Lyon [où il a été présenté en octobre dernier, ndlr] pour la première fois depuis plus de 20 ans. Je l’ai vu tellement de fois à l’époque de sa sortie qu’il y a un moment où je ne supportais plus de le regarder. Un jour, à un festival, j’ai quitté la salle au début du film et suis resté dehors à attendre. Quand j’ai entendu arriver la musique finale, je suis revenu à l’intérieur pour recevoir les applaudissements mais c’était ma dernière expérience de visionnage du film, j’en avais fini après cela. Et cela a duré 22 ans…

Le film se termine avec une forme d’espoir. Mais face à la violence incessante du monde contemporain, gardez-vous encore de l’optimisme et une croyance dans le cinéma ?

Voilà pour moi une question pleine de sens. Il y a actuellement à Paris une exposition à la Cité des Sciences sur l’urgence climatique et 2025 ce sera l’année de la France au Brésil. Cette exposition va ainsi être amenée au Brésil et je suis chargé de la transposition de la version française à une version brésilienne. Mais je ferai quelque chose de différent, moins centré sur la lecture et davantage sur l’expérience physique et émotionnelle. Car la crise climatique est mon principal cauchemar et je suis très pessimiste concernant l’avenir.

Ma grande question pour mon futur film sur le sujet est de savoir s’il est possible de transmettre de l’espoir. Comment ne pas être déprimant ? Je pense vraiment que l’effondrement de la civilisation va arriver dans 15 ans, voire 10 ans. Il y a eu des incendies au Brésil cette année et le fleuve Amazone est en train de s’assécher. Si on perd cette eau, l’agriculture au Brésil va mourir. Et c’est la principale force économique du pays…

J’essaie d’avoir de l’optimisme avec ce film mais c’est difficile. Ce sera une fiction de deux heures qui se passera dans plusieurs endroits du monde. On change le scénario presque tous les jours car on proposera différentes approches de la thématique climatique. Cela va demander un gros travail.

À lire aussi : DIVINE GANG · Le cinéma « Wrecking Ball » du Brésilien Gustavo Vinagre

: La Cité de Dieu de Fernando Meirelles (Wild Bunch, 2h15), ressortie le 11 décembre