Comment est né Law and Order, votre troisième film et sans doute l’un de vos plus abrasifs, qui suit les policiers d’un commissariat du Missouri ?

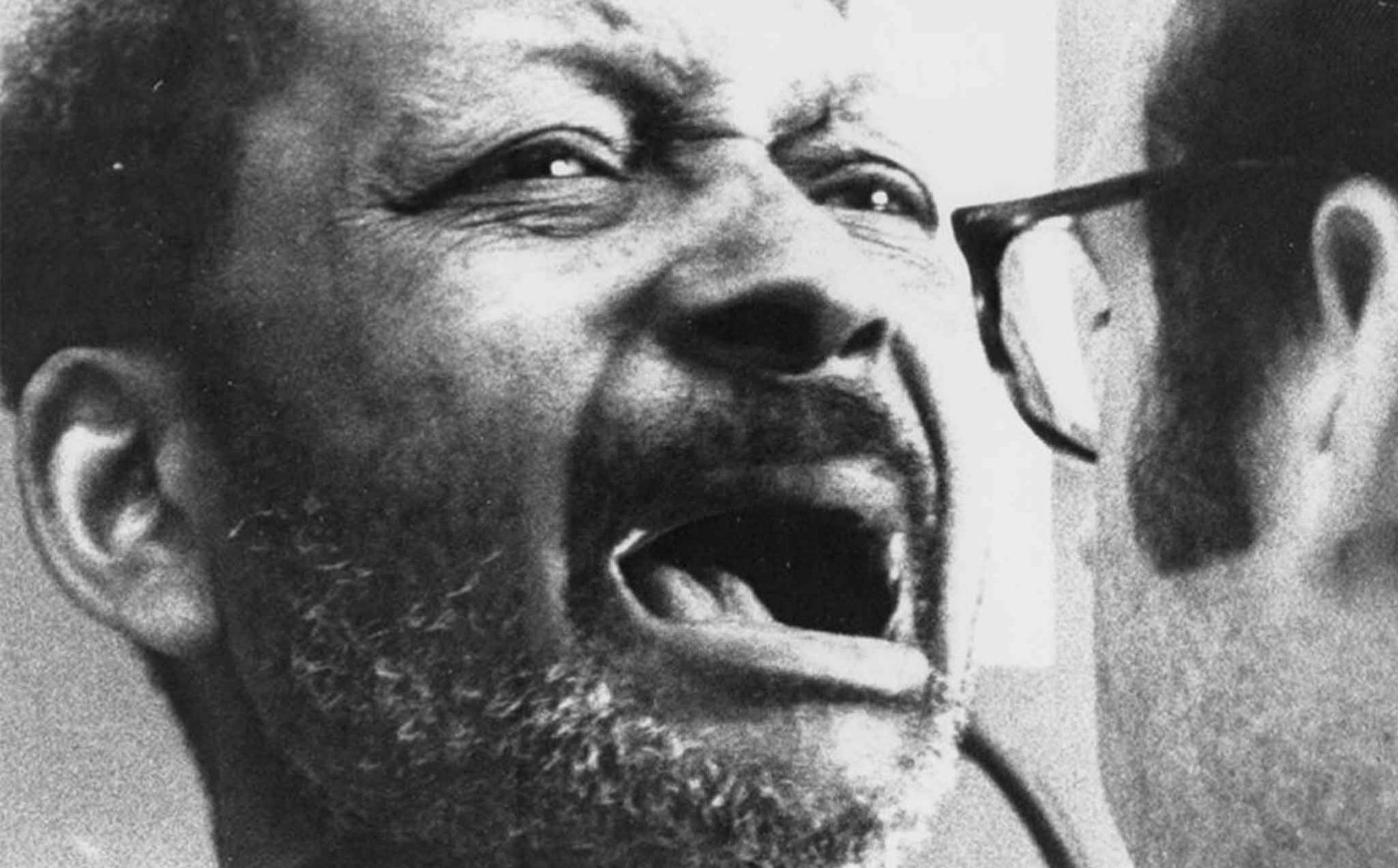

J’ai eu l’idée du film en tournant Titicut Follies, mon premier film, en me disant que je pouvais faire une série sur les institutions américaines. Ce sont de bons sujets qui avaient été très peu filmés dans le champ du documentaire à l’époque. J’ai donc demandé et obtenu des autorisations pour tourner dans un commissariat de Kansas City. Grâce au directeur de la police, j’ai eu la liberté de tourner sans aucune contrainte. Lors de la sortie du film, il a été critiqué par ses confrères, notamment pour la scène où l’un des agents étrangle une prostituée. Sa réponse a été qu’il fallait regarder la vérité en face et voir ce qui se passait dans ses propres rangs. Il s’agissait de ne pas être dans le déni devant la violence de l’exercice policier.

Scène culte : Titicut Follies de Frederick Wiseman

Quelle était l’opinion publique à propos de la police à l’époque ? On voit à un moment un extrait d’un discours de Richard Nixon, lors d’un meeting de campagne, qui se focalise sur le sujet…

Ces images proviennent de la campagne présidentielle de 1968, année durant laquelle des émeutes ont éclaté en avril à Chicago et dans beaucoup d’autres villes à la suite de l’assassinat de Martin Luther King, ce qui a mis en lumière de nombreuses violences policières. Mais la police défraie toujours la chronique. C’était dans les médias et dans toutes les conversations les mois qui ont précédé le tournage, et ça l’est encore aujourd’hui. Je ne considère pas que mon film concerne un événement en particulier ni qu’il se passait quelque chose de particulièrement singulier à ce moment, au vu des drames et des violences qui finalement se répètent à travers le temps. Mon film n’est pas motivé par un fait de violence policière relayé par la presse. Law and Order pose une question simple : que fait la police au quotidien ?

Ce qui frappe en premier dans la forme de Law and Order, c’est sa structure beaucoup plus fragmentée que dans vos récents films, avec un filmage caméra à l’épaule et un montage très vif…

J’ai passé le plus clair de mon temps à bord d’une voiture de police à sillonner la ville. Et le film devait être à l’image de cette expérience. Les policiers effectuent une rotation de huit heures, avec un changement d’effectif trois fois par jour et de nombreux petits événements qui se succèdent. Le montage répond aux mouvements concrets auxquels j’ai dû prendre part pour réaliser le film. Et sa fin, avec l’extrait du discours de Nixon lors de la présidentielle de 1968, intervient pour donner une image d’exploitation politique de ce que l’on vient de voir. À l’époque, Nixon manipulait les enjeux liés à la police en les simplifiant dans de grands discours. Le film, tout du long, n’aura au contraire cessé de montrer la complexité et la grande variété des problématiques auxquelles les policiers sont confrontés, loin de l’expression réductrice « law and order ». En cela, le titre du film est ironique.

Avec Hospital, votre film suivant, vous pénétrez dans le Metropolitan Hospital de New York. L’ouverture du film témoigne d’une attention particulière aux gestes, avec une scène d’opération chirurgicale qui apparaît comme la synthèse de ce qui va suivre…

Je voulais commencer par quelque chose d’à la fois concret et métaphorique. Cette séquence montre très précisément des gestes chirurgicaux, et dans le même temps elle souligne le fait que le film s’apprête à « ouvrir », d’une certaine manière, l’institution hospitalière elle-même. Hospital est une exploitation spatiale de celle-ci. L’allégorie idéale de ce principe se cache donc à l’intérieur même du lieu, puisque l’on y ouvre des corps pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. Dans cette séquence, on voit littéralement à l’intérieur du corps humain, avec un gros plan sur un cœur qui bat.

Hospital de Frederick Wiseman

Vous filmez dans Hospital des situations très intimes et personnelles. Comment gagnez-vous la confiance de celles et ceux que vous filmez ?

En bientôt soixante ans, je n’ai jamais rencontré de difficulté à cet égard. La plupart des personnes acceptent, car elles apprécient le fait que l’on soit intéressé par leur sort au point d’en faire un film. Et puis je donne toujours des explications sur mes intentions, sur la manière dont les personnes seront montrées à l’écran, etc. Dans le cadre législatif américain, lorsque vous réalisez un film sur une institution publique, le premier amendement à la Constitution, qui interdit à l’État de porter atteinte à la liberté d’expression, entre en vigueur : je filme des lieux financés par l’argent public, et la société civile a le droit de voir ce qu’il s’y passe. C’est aussi ce qui protège le tournage et la diffusion de mes films.

« Je tourne sans attendre ni me poser de limites, quelles qu’elles soient »

Aviez-vous en tête de quelconques limites sur ce que vous pouviez montrer ou ne pas montrer à l’écran dans Hospital ?

Non, car je ne sais rien de ce que je vais filmer en amont. J’ai passé une seule journée à l’hôpital avant de commencer à tourner. Je n’aime pas faire de recherches préliminaires : si j’étais témoin d’une scène intéressante lors de celles-ci, je serais très frustré de ne pas l’avoir enregistrée. Dès que j’ai la permission, je commence à filmer. Dans la vraie vie, rien ne se reproduit, tout est unique. Donc je tourne sans attendre ni me poser de limites, quelles qu’elles soient. C’est pour ça que je finis souvent mes tournages avec des centaines d’heures de rushs !

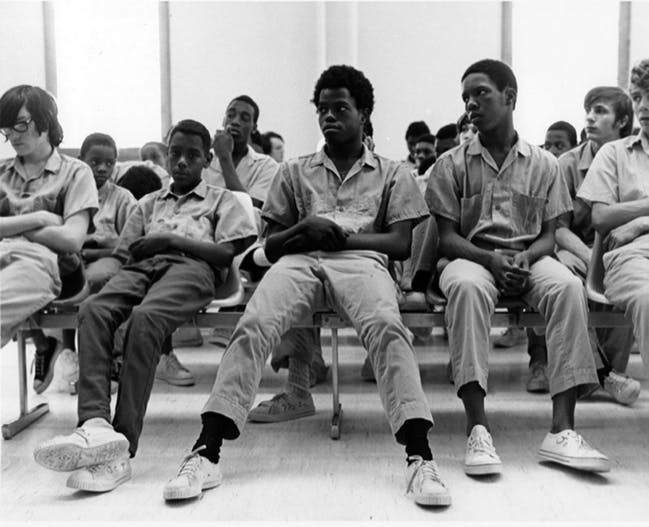

Juvenile Court, qui se consacre à un tribunal pour mineurs à Memphis, a suscité le débat à sa sortie auprès d’une partie de la communauté juridique. Pourquoi ?

Il n’y a pas vraiment eu de polémique pour Juvenile Court, contrairement à Titicut Follies, qui a été censuré jusqu’en 1991 [en 1966, Frederick Wiseman obtient l’autorisation de tourner son premier documentaire dans l’unité carcérale psychiatrique de Bridgewater, dans le Massachusetts. Un an plus tard, le film, qui documente les sévices infligés aux malades, est interdit avant même sa sortie et restera invisible au public américain jusqu’en 1991, ndlr]. Pour ce film-ci, il était surtout question d’une affaire en cours que l’on voit dans le film, celle d’un adolescent qui aurait sexuellement abusé d’une jeune fille et qui nie avoir commis un tel acte devant la caméra. Il n’y a pas eu de procès lorsque le film est sorti, mais l’affaire a suscité quelque tension. à la suite du tournage, l’adolescent a avoué les faits juste avant son procès… Quoi qu’il en soit, le juge du tribunal pour mineurs aimait l’idée du film, et je pouvais filmer dans son bureau ou dans la salle d’audience à n’importe quel moment. Personne, que ce soient les accusés, les avocats ou le personnel du tribunal, ne s’est opposé à mon tournage.

Juvenile Court de Frederick Wiseman

On remarque dès vos premiers films la focalisation portée sur les salles d’attente et les espaces interstitiels (couloirs…). Comment s’est formée au fur et à mesure cette approche spatialisée dans votre style ?

Cela est apparu avec le temps. Quand j’ai réalisé Titicut Follies, je me suis posé la question de la différence entre un « document » et un « film documentaire ». Un document montre des situations les unes à la suite des autres, tandis qu’un film raconte quelque chose, égrène du sens. Je me suis donc beaucoup interrogé sur l’ordre des séquences et sur ce qui pouvait les lier. La structure des films est la dernière chose que je définis, mais elle est décisive.

Pour tous mes documentaires, je cherche un équilibre entre le littéral et l’abstrait, entre ce que l’on y voit concrètement et le sens ou l’idée que l’on peut déduire de l’ordre dans lequel apparaissent les séquences. Les scènes de transition que vous évoquez servent à ça : à se repérer dans le film pour y entrevoir un cheminement de pensée, sans que cela nuise à la lisibilité des événements que l’on observe.

Une longue scène de procès à la fin de Juvenile Court préfigure ce qui fait aujourd’hui le sel de votre cinéma, à savoir le déploiement d’une situation complexe sur une durée importante. Est-ce ce que vous avez aussi retenu, lors du montage de ce film-ci ?

Je ne pense pas en matière de stratégie quand il s’agit du montage. Je cherche toujours la manière la plus adéquate de monter par rapport au matériau que j’ai en ma possession, plutôt que de penser la durée des scènes de façon théorique. En l’occurrence, par rapport à la longue scène poignante et amère que vous évoquez, je voulais montrer, dans la durée, la complexité de cette affaire en miroir de toutes les précédentes tout aussi complexes. La place de cette séquence dans le montage vise à nous laisser, en dernier recours, devant la difficulté d’appliquer la loi sur de jeunes gens à peine sortis de l’enfance.

Il était une fois l’Amérique, rétrospective Frederick Wiseman (3 films),

Météore Films, sortie le 11 septembre

•

« Frederick Wiseman, nos humanités. Chapitre 1 », rétrospective 33 films, du 9 septembre au 20 décembre, au Centre Pompidou