Acteur, scénariste, réalisateur, metteur en scène de théâtre et d’opéra, Patrice Chéreau a occupé pendant plus de quarante ans une place majeure sur la scène artistique contemporaine. Issu d’une famille d’artistes, il se destine très tôt aux plateaux et intègre le groupe théâtral du lycée Louis-le-Grand. Dans les années 1960, celui qui a grandi dans un village d’Anjou forge sa pratique sous l’influence des idées marxistes et d’un théâtre politique tel que défini par le dramaturge allemand Bertolt Brecht. Les décennies suivantes le voient à la tête de plusieurs institutions, notamment le théâtre Nanterre-Amandiers, qu’il codirige de 1982 à 1990 avec la volonté d’en faire un lieu accessible à tous. Travaillant étroitement avec Bernard-Marie Koltès, il contribue à sa reconnaissance en mettant en scène notamment Combat de nègre et de chiens et Quai ouest.

Chéreau s’impose aussi à cette époque comme l’une des voix les plus singulières du cinéma français. Héritier du théâtre, qu’il a profondément renouvelé, il transpose à l’écran une intensité physique et émotionnelle rarement vue jusque-là. Son cinéma se façonne loin des sentiers battus de la Nouvelle Vague ; là où ce mouvement privilégiait l’improvisation, l’autofiction et un certain goût pour la désinvolture, Chéreau revendique la puissance dramatique avec l’intention de saisir une vérité émotionnelle. Au moment où le cinéma hexagonal oscille entre comédie populaire et formalisme d’auteur post-68, celui de Chéreau se distingue par une esthétique organique, viscérale, où les personnages incarnent une tension permanente. Sa caméra capte la sueur, les tremblements, les éclats de voix, tout ce qui échappe au contrôle. C’est dans cet espace instable que naissent des personnages insaisissables, toujours à l’orée d’un basculement.

LE CORPS À L’ÉPREUVE

De Judith Therpauve (1978) à Gabrielle (2005), Patrice Chéreau ne cesse de filmer des êtres figés dans un moment d’entre-deux, là où le désir et la peur se disputent souvent la lucidité. Dans Judith Therpauve, Simone Signoret incarne une journaliste revenue diriger un quotidien régional, prise dans un conflit politique et intime où l’action se heurte à l’usure des idéaux. Avec L’Homme blessé (1983), Chéreau explore les zones troubles du désir et de la dépendance au sein d’un trio masculin, révélant Jean-Hugues Anglade dans son premier grand rôle. Pour ce protagoniste adolescent, la rencontre agit comme une véritable déflagration, l’entraînant peu à peu dans un univers nocturne où se mêlent tendresse et cruauté. « Ce qui compte dans ce scénario […] c’est l’histoire d’amour. L’envie d’aimer quelqu’un, et ce quelqu’un se refuse », explique Chéreau dans une lettre adressée à Hervé Guibert (extrait d’un ouvrage incluant le scénario du film enrichi de leur correspondance, publié aux Éditions de Minuit), avec qui il coécrit ce script, couronné du César du meilleur scénario original.

Cette même instabilité agit également dans Hôtel de France (1987), transposition libre du Platonov d’Anton Tchekhov, qui enferme une jeunesse désabusée dans un huis clos estival où les sentiments, les amitiés et les aspirations s’expriment sans jamais se résoudre. Sept ans plus tard, le cinéaste filme Isabelle Adjani dans le rôle éponyme de La Reine Margot (1994), la plongeant au cœur des guerres de religion au xvie siècle, coincée entre mariage forcé et passions interdites. Cette épopée baroque, tirée du roman d’Alexandre Dumas, remporte le Prix du jury au Festival de Cannes. Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) orchestre une polyphonie de destins autour de l’enterrement d’un peintre (Jean-Louis Trintignant), les vivants se débattant avec leurs blessures et leurs amours inassouvies, comme coincés dans une zone troublée entre le passé et l’avenir. Enfin, Gabrielle (2005) condense cette tension dans l’espace clos d’un salon bourgeois : un mari découvre une lettre d’adieu que son épouse, finalement, ne remet pas. Dans chacun de ces films, la figure en suspens atteint ce point de déséquilibre où l’on peut encore choisir de ne pas basculer, mais où l’effet du vertige opère déjà.

INSTABILITÉ FERTILE

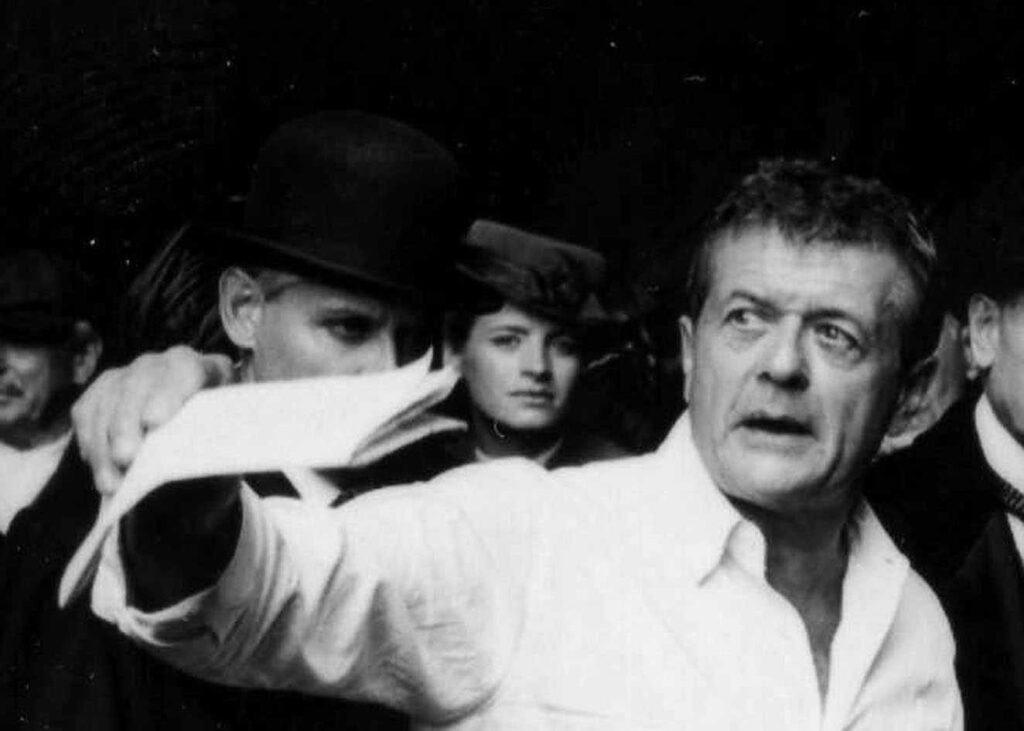

Dans son Journal de travail (publié en six volumes chez Actes Sud), Chéreau confie qu’il faut « se nourrir de désespoir, faire l’apprentissage alterné du découragement et de la révolte ». Inspiré par les écrits d’Antonin Artaud et son « théâtre de la cruauté », il invente un langage cinématographique où le corps n’est pas seulement montré mais mis à l’épreuve de façon viscérale. La chair porte les traces de la vie, des cicatrices invisibles qui intriguent les personnages eux-mêmes. Ses récits se construisent justement autour de personnages à la fois attirés et retenus, incapables de s’arrimer à une certitude. Ce sont des êtres qui avancent au bord du vide et y révèlent leurs contradictions. Au fil de sa carrière, le metteur en scène noue des compagnonnages forts avec ses interprètes – Pascal Greggory, Dominique Blanc, Vincent Perez, Valeria Bruni Tedeschi, Charles Berling, Bruno Todeschini – et leur propose des rôles où le geste compte autant que la parole. Pour lui, il ne s’agit pas de chercher la « belle » émotion, mais de saisir une vérité nue, quitte à déstabiliser ses acteurs et actrices. Chaque tournage devient un laboratoire de recherche où se cultive l’anticonformisme du jeu et où l’émotion n’est plus seulement jouée mais vécue.

Une intention qui témoigne de l’influence exercée par la méthode Stanislavski, qui consiste à puiser dans la mémoire émotionnelle, poussant ainsi les comédiens à habiter le rôle depuis l’intérieur. Bien sûr, ses influences ne s’arrêtaient pas là. Au micro de Michel Ciment en mai 1994 pour son émission Projection privée sur France Culture, Chéreau évoque l’entrelacement de ses références, de l’Expressionnisme allemand à Orson Welles, des films soviétiques des années 1920 au théâtre de Roger Planchon ou au Berliner Ensemble. Douze ans après la disparition du cinéaste, son œuvre continue de hanter notre imaginaire comme un corps insaisissable. Ses figures, tour à tour fragiles et désirantes, rappellent que le cinéma peut être un acte de chair autant que de mots et que filmer un visage, un corps, c’est déjà raconter le monde.