D’où vient l’idée de vos performances, et plus particulièrement de la série Moda Povera ?

Elles sont nées il y a 20 ans, en 2004 ou 2005, je ne sais plus très bien. J’avais le désir de donner une expression à un patrimoine de la mode qui ne serait ni un défilé, qui est une chose très vivante, ni une exposition, qui est comme une boîte postale très statique. J’ai donc inventé ces performances. Au début je faisais ça avec trois francs six sous. Je me souviens que je louais le matériel chez Kiloutou. Ça me coûtait 450 € maximum. Et je ne compte pas toute l’entraide amicale très précieuse, mais on l’a fait vraiment comme ça. C’était de la débrouille ! Je voulais parler du texte dans la mode, de la valeur de l’écrit et du sens. C’était parfois une critique, parfois une poésie, parfois de l’humour. C’était comme un miroir sur l’état de la mode, mais toujours par le texte.

La série Moda Povera, elle, est née un peu avant le Covid. Après avoir fait des performances plutôt sur l’immatériel, le texte donc, j’avais envie de me rapprocher d’une forme de création d’objets, de vêtements, mais qui ne soient pas adossés à un système marchand, comme il y a chez d’autres. Je ne veux pas devenir créateur de mode, ça ne m’intéresse pas. Les gens ont mis du temps à comprendre ça.

Quelle est la genèse de la série Moda Povera ?

Moda Povera, c’est donc une entreprise qui fait se rencontrer des anciennes couturières de quartier ou des maisons de couture, de chez Madame Grès, Balenciaga ou Alaïa. J’essaie de retrouver des âmes, qui sont d’ailleurs toujours contentes qu’on aille les chercher. Je demande également à des étudiants, en stage généralement, s’ils veulent bien apprendre à leurs côtés. Et tout le monde se fait la main sur ces vêtements ordinaires. Il y a cet axe pédagogique, mais également cette analyse du vêtement ordinaire tel qu’on le voit dans la rue.

Un jour, j’étais encore directeur du Palais Galliera, une journaliste m’avait demandé : « Si un ovni, un extraterrestre, venait et que vous deviez lui expliquer la mode à partir de ce que vous avez au musée, comment feriez-vous ? » Là, soudainement, je me rendais compte que j’avais uniquement dans les réserves des robes Balenciaga, Schiaparelli, des habits à la française de la cour de Versailles, seulement des choses d’apparat. Et la mode telle qu’on la conserve, c’est souvent de l’apparat et rarement ce que l’on porte au quotidien. Pourtant, on est tous presque habillés de la même manière. Alors cette question m’a fait comprendre que dans les musées, il n’y avait ni jean, ni tee-shirt de footballeur, rien de ce qui fait l’iconographie de l’espèce humaine et du costume traditionnel contemporain.

Avec Moda Povera, on a donc commencé à travailler là-dessus, à partir de tee-shirts qu’on achetait sur internet, très peu chers, qu’on drapait à la façon de Madame Grès [première grande couturière ayant inventé dans les années 1930 une technique de plissage minimaliste qui rappelle la Grèce antique, ndlr]. Ensuite, on a continué avec des costumes de Kiabi qu’on a également drapés avec l’aide d’une ancienne couturière de chez Balenciaga.

Je voulais montrer que la haute couture pouvait naître d’un vêtement simple qui se métamorphose sous la gouvernance d’un savoir, d’une connaissance de l’histoire de la mode et d’une pratique qui ne nécessite pas de rajouter des dentelles ou des broderies pour évoquer sa préciosité. Au début, les gens ne comprenaient pas tout à fait ce que je faisais, parce que je ne vendais pas ces vêtements. J’en ai vendu quelques-uns, comme ça, mais ça n’était pas mon but.

Quand avez-vous eu l’impression d’avoir rencontré votre public, que ce dernier a compris votre démarche ?

Mon geste est devenu tout à fait clair quand j’ai fait Les vêtements de Renée. Le fait qu’on mette en scène les vêtements de ma mère, qui était une femme modeste, chauffeure de taxi, avec beaucoup de vêtements de Kiabi, et qu’on les transforme de façon haute couture pour une performance, les gens ont compris que c’était un acte poétique, parce qu’ils se rendaient bien compte qu’ils ne pourraient pas acheter les vêtements de ma mère. Et là, ça a marqué une vraie compréhension, grâce à ce travail sur l’intime.

Justement, qu’est-ce qui vous a poussé à réaliser une performance aussi personnelle que Les vêtements de Renée ?

Ma mère est décédée dans mes bras. C’était très perturbant, mais elle était très âgée et finalement, aujourd’hui, c’était rassurant qu’elle meure chez elle, dans mes bras, comme dans un conte de fées. C’était vraiment comme dans un film.

Quand il a fallu vider sa maison, les armoires, tout ça, c’était la période après Covid, il y avait encore beaucoup de restrictions. On ne pouvait pas tout donner à des associations et heureusement. On arrivait au bout de vider la maison, c’était très douloureux. Il restait les vêtements et je ne pouvais pas les mettre à la poubelle, ça n’était pas possible. J’ai donc réuni ce qu’il y avait dans le grenier et dans les armoires. Je les ai mis dans des cartons que j’ai amenés dans le sud où j’ai une maison et je n’y ai plus pensé. Et puis deux ans après, je me suis dit qu’il fallait explorer ça.

Ce qui m’a donné envie de travailler sur ce sujet très intime, c’était aussi parce que dans les musées, les gens donnent beaucoup leurs vêtements. Certains sont signés de Dior, de Jacques Fath [couturier contemporain de Christian Dior, ndlr], de grands noms de la couture, or il y a surtout leur vie à l’intérieur et ça c’est impossible à montrer dans les expos. Donc les performances sont venues un peu pour faire parler cette intimité.

Après ça, vous avez travaillé autour des costumes de Pasolini, en abordant la rencontre entre la mode et les films…

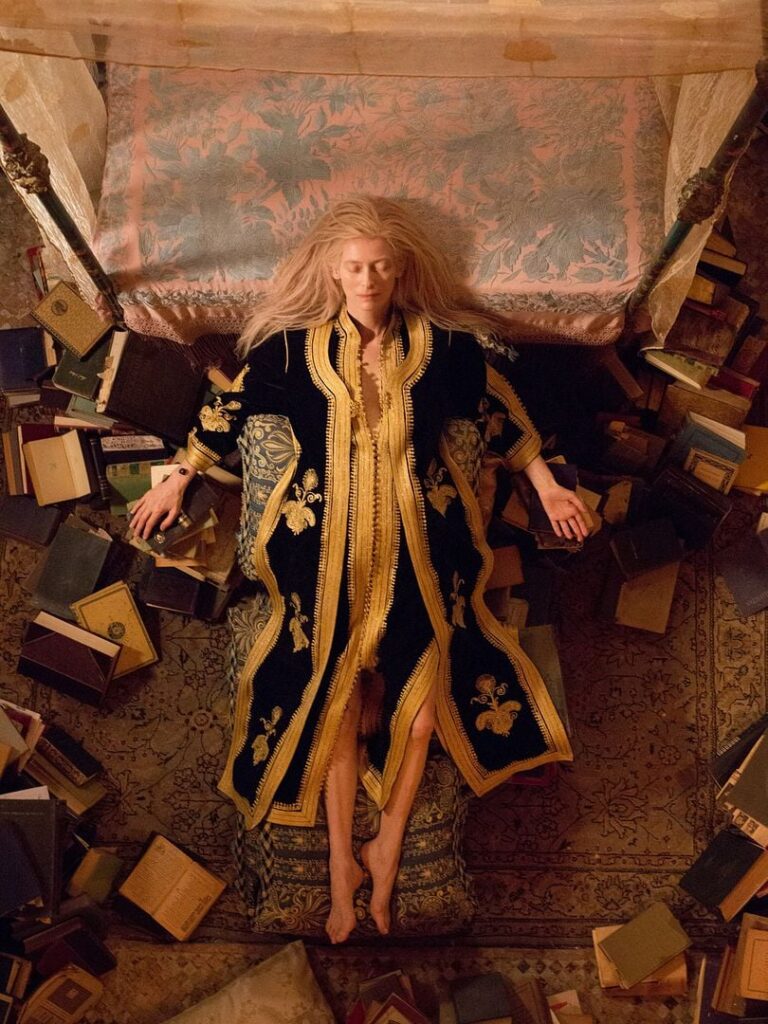

Quand on a fait Embodying Pasolini, ça a été une étape aussi dans notre travail, parce qu’il y a cet aspect vraiment théâtral, induit par la présence de Tilda Swinton, avec qui je collabore depuis plus de dix ans déjà. Et quand on s’est confronté aux costumes de Pasolini, il y avait quelque chose de réjouissant, car on pouvait porter les vêtements, ce qui est impossible avec les pièces de musée. Moi, j’adorais Pasolini, le poète et aussi le cinéaste On a dû jouer cette performance près de 30 fois dans plus de cinq villes dont Rome, Paris, Posnan récemment. On emporte Pasolini un peu partout. Ça m’a apporté un autre horizon, quelque chose de plus narratif peut-être.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Wolfgang Tillmans : la dernière expo inratable du Centre Pompidou avant travaux

Vous avez parlé de Tilda Swinton avec qui vous collaborez régulièrement. Vous avez aussi travaillé avec Charlotte Rampling. Comment avez-vous créé ces liens ?

Ça a été pour moi assez évident que j’avais envie de faire un projet avec Charlotte Rampling. Elle a ce ton détaché et profond qui me plaît beaucoup. Et puis, avec Tilda Swinton, je trouvais qu’elles étaient de la même race. Donc on a fait la performance Sur-exposition tous les trois [dans laquelle les deux actrices devenaient cimaises et présentaient au public les « fantômes » de photographies d’Irving Penn ou de Richard Avedon, ndlr]. Elles se sont adorées parce qu’elles parlent un peu le même langage.

Avec Tilda, c’est vraiment un lien de collaboration et d’amitié. C’est Katerina Jebb, une amie [artiste et photographe d’origine britannique, ndlr], qui m’avait mis en relation avec elle. Je lui avais envoyé un mail et on s’était vus. C’est allé spontanément entre nous. Elle a compris tout de suite que les performances étaient une forme de poésie qui m’était chère, bien qu’elle n’ait pas tout compris ce que je lui expliquais. On s’est immédiatement bien entendus.

La première performance qu’on ait faite tous les deux, c’était Impossible Wardrobe au Palais de Tokyo. C’était les collections du Palais Galliera qu’elle portait dans ses bras et qu’elle présentait au public comme dans un défilé. Ça a été reçu avec beaucoup d’enthousiasme. Je me souviens de Mick Jagger qui était là et qui avait acheté sa place. J’étais vraiment fier. Je m’étais dit que c’était sûrement une collaboration qui n’arriverait qu’une seule fois. Et puis je lui ai redemandé pour Eternity Dress [une performance sur les étapes de création d’une robe, de la prise de mesure à sa confection, ndlr], et on ne s’est pas arrêtés depuis.

Je dois dire qu’avec elle, c’est vraiment à part. Ça n’était pas un casting, c’est quelque chose de sa personne qui m’a plu. Son physique très particulier, cette peau blanche, presque albinos, qui fait qu’elle peut paraître très jeune ou très vieille, garçon ou femme.

Elle remplace en quelque sorte le socle qu’est le musée Galliera, ou ce que serait un musée. Je lui dis souvent d’ailleurs que je trouve que sa peau a la même couleur que la pierre du Musée Galliera. Elle transporte avec elle toute l’histoire des films.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Alexandre Mattiussi, créateur de mode : « Le cinéma a toujours été un rêve éveillé pour moi, un miroir sur l’extérieur »

Quels films avec Tilda Swinton vous ont marqué ? Où vous l’avez trouvée sublimement habillée ?

« Sublimement habillée », non. Quand elle est sur-habillée, ça me gêne un peu justement. Mais elle est sublime, ça c’est sûr. Il y a un film qui me reste toujours en tête, c’est Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Je trouve que c’est un très beau conte. Quand on la voit marcher dans Tanger, c’est comme une danse. J’adore ce film pour ça. Et puis quand elle bascule la tête comme ça dans ce plan au ralenti, je trouve ça magnifique.

Au cinéma, j’ai toujours aimé les réalisateurs qui travaillaient longtemps avec les mêmes personnes. Cassavetes et Gena Rowland, les relations d’Almodóvar ou de Bergman avec leurs actrices… J’aime bien cette relation fixe parce que je trouve que, plus on travaille ensemble, au risque de lasser, plus on creuse quelque chose d’intéressant. On s’est dit avec Tilda que, tant qu’on serait en forme, on pourrait faire des performances tous les deux ans jusqu’à nos quatre-vingts ans.

Vous préparez donc de nouvelles performances tous les deux ?

En effet, nous en avons deux à venir, une à Paris et une autre que nous préparons pour l’Eye Film Museum d’Amsterdam, dans le cadre d’une exposition rétrospective consacrée à Tilda. Plutôt que de faire quelque chose de solennel, elle a demandé à ce que les artistes qui l’entourent, comme Almodóvar ou Jim Jarmusch, puissent faire des portraits d’elle. Chacun fait quelque chose de différent. Je sais que Joanna Hogg reconstitue l’appartement dans lequel elle et Tilda se sont connues à Londres à leurs débuts

Pour ma part, j’ai dit à Tilda : « Écoute, maintenant qu’on a touché à toutes les garde-robes ensemble, c’est à ton tour. » Je suis donc allé passer du temps chez elle, en Écosse, pour travailler sur ça.

On a prévu de faire une installation très particulière, qui ne ressemblera pas aux expositions de vêtements de stars. Il n’y aura rien sur mannequin. Il y aura des vêtements très écroulés, très fatigués. Et la performance consistera à ce qu’elle explique cette zone d’intimité. C’est presque comme une performance documentaire, presque de la réalité. J’ai hâte que nous commencions à répéter.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Tilda Swinton prépare une exposition avec Luca Guadagnino, Pedro Almodóvar et Jim Jarmusch

3 personnages de fiction pour vous décrire ?

Je me suis reconnu un jour dans le personnage de Maurice Ronet dans Le Feu follet (1963) de Louis Malle. Je dois dire que, quand j’ai vu ce film, qui est un film grave, avec quelqu’un qui passe de la frivolité à la mélancolie, je me suis reconnu là-dedans. Et puis j’ai lu le livre de Pierre Drieu La Rochelle, dont le film est adapté, et j’ai adoré. Il y a peut-être de ça chez moi. J’aurais bien voulu être Brigitte Bardot dans Et Dieu… créa la femme. Ça m’aurait plu ! [il rit, ndlr] J’aurais bien aimé avoir son pouvoir. Et je me serais bien vu en Jeanne Moreau aussi, dans Ascenseur pour l’échafaud.

3 films dans lesquels vous aimeriez vivre ?

Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda. Je n’aime pas les gens qui disent qu’ils ont vu des films 40 fois, mais je crois que ce film-là est celui que j’ai le plus vu dans ma vie. J’aime bien l’atmosphère, un peu comme celle des films de Marcel Carné avec Arletty. Dans Hôtel du Nord par exemple, j’aime bien cet esprit parisien : les vieux hôtels, la cantine du bas. Tout le décor me plaît. C’est très ensoleillé, très insouciant. Sinon, je me verrais bien vivre dans un film de Truffaut. La Peau douce a été tourné chez lui et l’appart était plutôt pas mal !

3 films mode à voir absolument ?

Tout le monde parle toujours de Falbala de Jacques Becker. Mais il y a un film qui s’appelle Rue de l’Estrapade de Becker, qui se passe en partie dans une maison de couture [le film, sorti en 1953, est l’un des premiers à montrer un personnage ouvertement bisexuel, ndlr]. Il me semble que c’est chez Jacques Heim [couturier, ndlr]. Il y a aussi Édouard et Caroline, également de Jacques Becker, qui se passe autour d’une robe qu’on déchire, que j’aime beaucoup. Les Dames du bois de Boulogne de Robert Bresson est un peu un must pour les costumes de Madame Grès et d’Elsa Schiaparelli. Et il y a surtout un livre qu’un jour Clara Saint [ancienne attachée de presse de la maison Saint Laurent, ndlr] m’a offert, qui est le carnet de bord des Dames du Bois de Boulogne par Paul Guth [romancier et essayiste français, ndlr]. C’est un petit livre méconnu [qui s’intitule Autour des Dames du Bois de Boulogne, ndlr] où il écrit, jour après jour, le tournage du film pendant l’Occupation. C’est super beau !

En général, je trouve les biopics sur les créateurs de mode plutôt décevants. J’ai adoré le film sur Anne Sainte-Marie, Portrait d’une enfant déchue de Jerry Schatzberg, dans lequel Faye Dunaway jouait le rôle de cette grande mannequin des années 1950 à la vie tourmentée.

3 personnages de mères qui vous ont ému à l’écran ?

Mamma Roma de Pasolini [portrait d’une mère prostituée dans l’Italie des années 1960, avec Anna Magnani, ndlr], que j’adore. Gena Rowlands dans Une femme sous influence de John Cassavetes. Je trouve ça très déstabilisant de voir une mère triste. Ce film m’avait bouleversé. Et je dois citer We Need to Talk About Kevin, avec Tilda [dans lequel elle joue la mère d’un ado, responsable d’un massacre dans son école, ndlr].

Les 3 actrices les mieux habillées selon vous ?

Tilda, forcément ! Ça fait vraiment cabotin [il rit, ndlr] mais je trouve qu’elle a son goût à elle, elle sait devancer les modes et elle travaille beaucoup avec les costumiers. Rien que pour ça, je dirais Tilda. Sinon, Gloria Swanson. J’adore cette actrice et le film Sunset Boulevard. Et Greta Garbo. Garbo avant toutes !

3 vêtements à garder pour toute la vie ?

Un blouson, pour l’idée rocailleuse de la jeunesse. Un tee-shirt, comme celui de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir. Et un jean, parce que tout le monde a un jean. Avec ça, on peut aller tourner dans un film très anonyme !

● ● À LIRE AUSSI ● ● Rick Owens au Palais Galliera : un temple de la mode et de l’amour