Queer Gaze est de notre journaliste Timé Zoppé sur le cinéma LGBTQ+.

En 1992, la théoricienne, productrice, critique de cinéma lesbienne B. Ruby Rich publie dans le magazine Sight and Sound un article qui va mettre en lumière et permettre de théoriser l’explosion du cinéma queer de ce début des années 1990. Pour elle, le New Queer Cinema se caractérise par la mise en lumière soudaine, dans les festivals indépendants, de films à thématiques queer, réalisés majoritairement par des personnes queer, dans ce contexte particulier de cette décennie qui est celui du VIH et d’une violente répression de la communauté LGBTQIA+.

En 1991, Poison de Todd Haynes et Paris is Burning de Jennie Livingston remportent conjointement le grand prix de Sundance et ouvrent cette ère du New Queer Cinema, qui met alors particulièrement en lumière des réalisateurs gays (Todd Haynes connaît son premier succès avec Poison, hommage poétique à l’univers de Jean Genet, Tom Kalin fait couler beaucoup d’encre en choisissant de représenter le meurtre d’un jeune homme par un couple d’hommes gays dans Swoon (1992), Gus Van Sant est choisi pour réaliser Harvey Milk, qui sortira finalement bien plus tard, en 2008) au détriment des réalisatrices lesbiennes, comme le déplore B. Ruby Rich en clôture de son article.

Changer les règles

Les années 1980 aux Etats-Unis ont été marquées par le mandat de Ronald Reagan, qui s’est fait le porte-parole de la frange catholique du parti républicain. En pleine épidémie du VIH-sida, Reagan n’aura jamais prononcé le mot « AIDS » dans ses discours, tandis que l’action de son administration se limitera à « ignorer les mourants et stigmatiser les malades du VIH »*. Plusieurs réalisatrices, actrices et techniciennes de l’âge d’or du cinéma lesbien vont justement se rencontrer à Act Up, l’association de lutte contre le sida lancée en 1987, et construire des liens d’amitié autour de leur engagement dans la lutte contre le VIH-sida.

C’est le cas de Maria Maggenti, réalisatrice du magnifique teen movie lesbien Two Girls in Love (1995), qui raconte dans le projet documentaire Act Up Oral History Project (2003) qu’elle a appris l’existence de Gay Men Health Crisis (l’ancêtre d’Act Up) au foyer pour femmes battues d’Harlem, dans lequel elle s’engage comme bénévole dès son arrivée à New-York. Un engagement qui naît du besoin de faire communauté autour des luttes queer et féministes, qu’elle poursuivra à Act Up pendant plusieurs années. Rose Troche, Guinevere Turner et V.S. Brodie, le trio qui a coréalisé Go Fish (1994), se rencontrent également à Act Up et racontent que c’est le fait de se retrouver autour de la lutte contre le VIH qui leur a permis d’identifier le manque de représentations positives dont elles avaient souffert en tant que lesbiennes et leur a donné envie de faire des films.

À l’époque de ces rencontres, toute une économie de production et de diffusion devient accessible financièrement, notamment grâce à l’entreprise japonaise Sony, qui commercialise en 1983 son premier caméscope Betamovie et le magnétoscope permettant d’en lire les cassettes. Certaines réalisatrices lesbiennes vont alors s’emparer du caméscope pour faire archives de leurs vies et raconter leurs histoires en fiction.

La génération de cinéastes que B. Ruby Rich appelait de ses vœux émerge ainsi dans le sillage de son article publié dans Sight and Sound. Parmi elles, Rose Troche avec Go Fish (1995), donc, mais aussi Cheryl Dunye avec le très méta The Watermelon Woman (1996) : la réalisatrice y campe une cinéaste fauchée qui tourne au caméscope un documentaire sur la vie d’une actrice noire anonyme des années 1930 (dont elle découvre au passage l’homosexualité), montrant le ségrégationnisme, la misogynie et l’homophobie du cinéma hollywoodien classique. Outre l’exploration de cette esthétique underground et expérimentale, les réalisatrices de cette période s’attachent également à tourner en dérision la violence faite aux personnes LGBTQIA+ (Jamie Babbit dénonce avec humour les thérapies de conversion dans But I’m a Cheerleader en 1999) et se réapproprient brillamment les codes de genres cinématographiques dits masculins (Lana et Lilly Wachowski tournent en dérision la masculinité toxique des films de mafia dans leur brûlant thriller lesbien Bound, en 1996).

Une révolution lesbienne à Sundance

L’exemple le plus flamboyant de la force de cette communauté lesbienne, c’est la trajectoire qu’a connue Go Fish en 1994. Le film est sélectionné au festival de Sundance, il y remporte le grand prix et sera le seul de toute la sélection à être choisi par les distributeurs américains et mondiaux. La sélection de Go Fish à Sundance tient à l’intervention de femmes lesbiennes influentes, B. Ruby Rich et Christine Vachon (la productrice de Todd Haynes) qui appuient fortement sa candidature auprès du comité de sélection de Sundance.

Go Fish est une œuvre qui s’ancre de l’intime (un groupe d’amies lesbiennes accompagnent leur amie Max dans sa quête d’une petite amie) pour dénoncer un manque d’histoire et de représentation des lesbiennes au cinéma. En témoigne la séquence d’ouverture du film dans laquelle les amies de Max tentent d’énumérer les personnes lesbiennes qu’elles connaissent, le personnage de Kia rappelant l’importance de prendre conscience de la manière dont les preuves des vécus et des existences lesbiennes ont été effacés et de la nécessité se réapproprier cette histoire commune.

Ce film indépendant, filmé par une équipe d’amies et d’amantes (dont Guinevere Turner, qui joue également dans The Watermelon Woman), est le symbole parfait du cinéma lesbien de cette époque. Drôle et engagé, Go Fish s’attache, à travers des propositions esthétiques fortes, à célébrer la puissance des liens d’amitié et de collectif lesbien. C’est un film qui revendique l’existence d’une culture lesbienne et qui remet profondément en question l’histoire de la violence qui a été faite aux personnages LGBTQIA+ au cinéma, sous la contrainte du code Hays (on parle de « bury your gay syndrome » pour qualifier l’obligation scénaristique à tuer, en tout cas à ne pas accorder de happy ending au personnage LGBTQIA+ au cinéma à l’époque du code Hays, que certains films et séries perpétuent encore aujourd’hui).

L’émancipation de cette génération de cinéastes par la vidéo légère et expérimentale est prolongée par l’émergence des chaînes câblées, qui apparaissent entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. Particulièrement Showtime (créée en 1976), qui produira pendant une décennie deux shows pionniers axés sur les représentations gays et lesbiennes : Queer As Folk (2000-2005) et The L Word (2004-2009), série qui permet à des réalisatrices comme Rose Troche et des actrices (Guinevere Turner, Laurel Holloman…) de l’âge d’or du cinéma lesbien de poursuivre leurs carrières.

Raconter cette histoire aujourd’hui, c’est remettre les lesbiennes à la place centrale qui est la leur, rappeler la puissance du collectif et la capacité qu’a toujours eu la communauté LGBTQIA+ à faire œuvre d’art et histoire de sa lutte, malgré la répression morale et politique qui s’abattait sur elle.

* « ignored the dying and stigmatized the ill » in New Queer Cinema : The Director’s Cut, B. Ruby Rich, 2013, introduction p. XVI

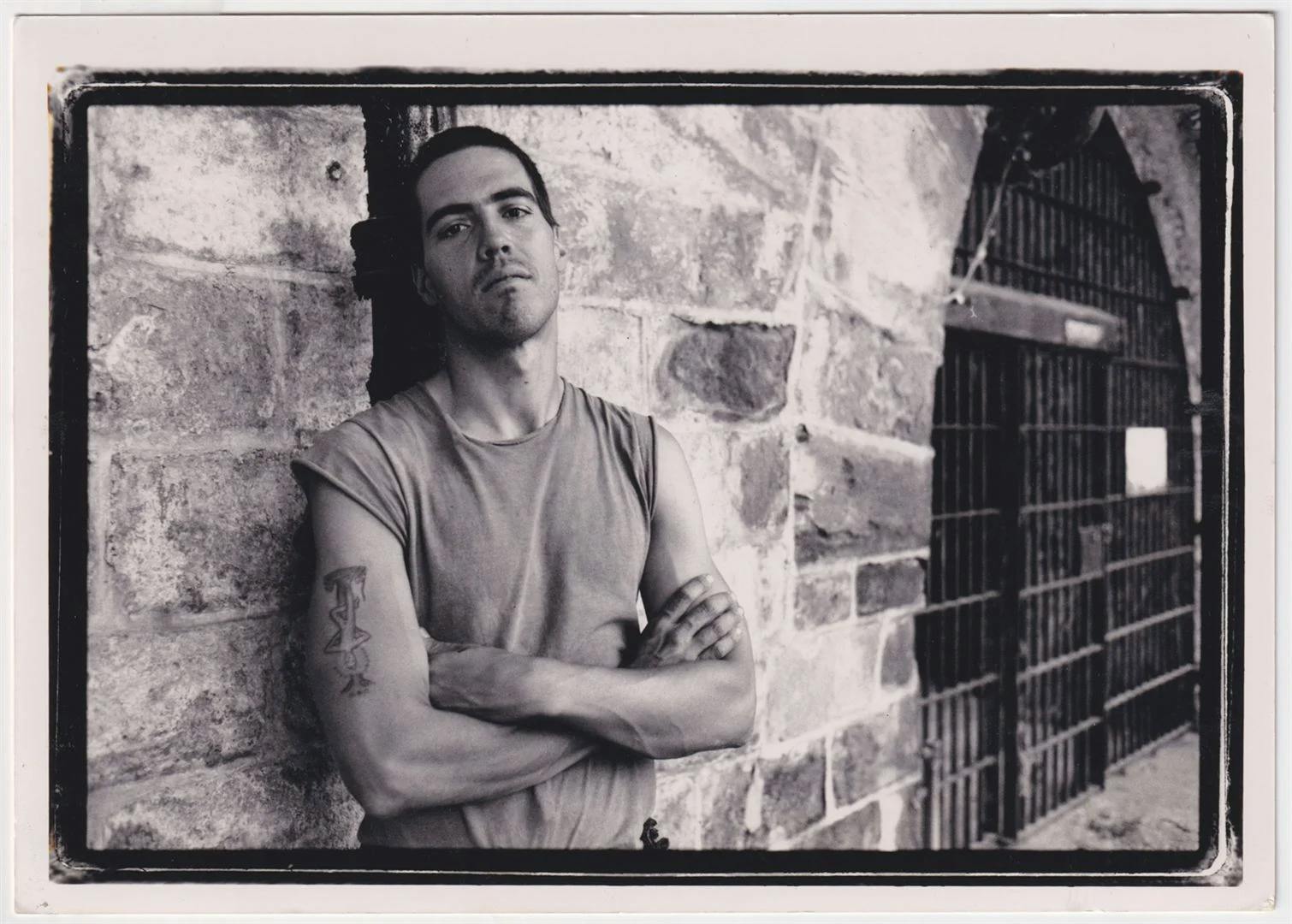

Image © DR