Vos romans interrogent souvent les zones d’ombre de votre généalogie. Est-ce que ce nouveau livre prolonge cette impulsion intime ?

Il a fallu plusieurs livres pour que je comprenne mon intérêt obsessionnel pour les histoires de famille. Que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, mes deux familles, qui sont issues de l’immigration, sont assez fracassées [du côté de son père, Vanessa Schneider a des origines roumaines ; et, par sa mère, haïtiennes, ndlr]. Il y a eu beaucoup de ruptures de liens, de déclassements… Ma mère a quitté sa famille démissionnaire à 21 ans, mon père n’a pas connu son vrai père et sa mère était alcoolique. Ce qui m’intéresse, même dans mon travail de journaliste, par exemple avec la série que j’ai faite avec Raphaëlle Bacqué pour Le Monde [le feuilleton Successions, publié en 2021 puis adapté par la suite en podcast et livre, ndlr], c’est l’idée que la famille est une sorte de marmite dans laquelle il se passe énormément de choses qui vont nous suivre, nous définir, nous orienter. La mienne était particulièrement chargée, avec des personnages romanesques.

Votre père, figure complexe, était à la fois psychanalyste, écrivain, haut fonctionnaire… Est-ce qu’écrire sur lui, c’était aussi affronter un pan de savoir ou de pouvoir qui vous intimidait ?

Je savais depuis très longtemps que j’allais écrire sur mon père. Même enfant, j’avais conscience qu’il n’était pas comme les autres papas. Je savais qu’il avait un père biologique qu’il ne connaissait pas, une mère alcoolique, une énorme fratrie et quue sa famille avait connu une déchéance sociale très violente, qui l’a beaucoup impacté. Mais je pense que je n’aurais pas pu faire ce travail de son vivant. Ça aurait été trop compliqué parce qu’il y avait déjà ce sujet de l’écriture entre lui et moi, une sorte de rivalité dès que j’écrivais des livres plutôt que des articles.

Dès les premières pages du livre, il y a cette phrase très provocatrice de votre père : « Nous sommes la première génération à avoir tué à la fois le père et le fils. » Que voulait-il dire ?

C’est fou de sortir ça. C’est une phrase de psy. Mon père adorait avoir des formules définitives. Il disait ça dans un sens freudien. C’est comme s’il assumait le côté un peu monstrueux de cette génération de boomers, qui ont occupé énormément de postes, toutes les places du pouvoir, sans vouloir rien lâcher. J’ai plein d’amis qui sont issus de la même culture soixante-huitarde. Nos pères laissent peu de place à leurs enfants. En même temps, ils avaient été élevés dans une éducation où perdurent les secrets de famille, donc ils avaient besoin de se libérer de beaucoup de choses. Mais une fois qu’ils se sont libérés, ils ont beaucoup vécu pour eux-mêmes.

Vous ne faites pas l’impasse sur les colères noires de votre père, sa misogynie ordinaire, la crainte qu’il cherchait à susciter jusque dans son foyer et le conflit qui vous a opposés. Comment avez-vous trouvé la juste distance, sans céder ni à l’idéalisation ni au règlement de comptes ?

D’abord, j’ai une ligne de conduite : je n’écris pas des livres pour régler des comptes. Mais je ne pouvais pas non plus écrire un livre-tombeau, parce que je connaissais toutes les facettes de mon père, y compris les plus terrifiantes. Je pense que même lui n’aurait pas aimé ça. Lui rendre justice, c’était aussi le raconter dans cette vérité. Mais j’ai aussi de super souvenirs d’enfance. J’admirais mon père, je l’aimais. Et ne pas tomber dans un extrême ou un autre a été un souci constant. Je me suis beaucoup relue pour trouver le bon équilibre.

Votre mère s’est d’abord effacée derrière la toute-puissance de votre père, avant de s’en libérer plus tard. Ce geste d’affranchissement d’une femme au foyer vous a-t-il influencée ?

Ma mère me disait : « Ne te retrouve jamais dans ma situation. » C’est quelque chose qui m’a beaucoup guidée. Il fallait que je trouve un job, que je travaille, que je fasse des études, pas seulement pour être indépendante financièrement, mais aussi pour avoir une vie épanouissante dans le travail qui ne soit pas liée à la vie familiale. Pendant des années, la vie de ma mère se résumait aux enfants, aux repas, aux courses. C’est ce qui est un peu fou dans cette génération de Mai 68 : dans la sphère intime, les femmes restaient dans des rôles extrêmement traditionnels.

Vous brossez dans le livre un portrait ambivalent de leur génération…

Je suis à la fois très admirative de ce qu’ils ont réussi à faire et, en même temps, je trouve cette génération très égoïste. On vit encore avec les acquis de Mai 68, que ce soit à l’université, par rapport au droit des femmes ou au divorce. Il y a eu énormément d’avancées pour les salariés, les congés payés… Mais je constate aussi que c’est une génération qui a été bénie des dieux. Ils ont échappé à tout : la guerre, l’anxiété écologique… Ils n’ont jamais eu de problème pour trouver du travail. Ils se sont d’ailleurs convertis très rapidement à l’économie de marché, au capitalisme, et ils n’ont pas préparé l’avenir des générations d’après. Ils ont eu une chance folle et ils le savent. Et puis, dans l’éducation, la liberté que j’ai eue a été très précieuse, mais on ne protégeait pas beaucoup l’enfant, on ne l’écoutait pas. Dans l’éducation que je donne à mes enfants, j’essaie d’être dans un entre-deux.

Votre père a plus tard nourri une honte vis-à-vis de ses engagements maoïstes de jeunesse, et pourtant il a gardé toute sa vie des reliques de ce passé…

Je pense que cette génération, jusqu’à la fin des années 1970, croyait vraiment qu’elle pourrait faire la révolution, qu’il y allait y avoir un monde nouveau, meilleur. Ils y ont cru. Ça a été très dur de devoir reconnaître qu’ils avaient investi beaucoup dans quelque chose qui était une forme d’illusion, qu’ils s’étaient trompés. Et en même temps, ça a été une période très forte de leur vie, il y a aussi une forme de nostalgie. Je trouvais ça intéressant de garder cette toile de fond politique, de ne pas faire un livre sur des personnages uniquement mais que l’on raconte aussi une société.

Votre père possédait une maison secondaire isolée, près de la forêt, qu’il a gardée comme une tanière. Il se voyait comme un ours. Pourquoi, selon vous, s’était-il créé ce personnage ?

Mon père n’a jamais eu le droit d’être enfant, il a toujours été livré à lui-même, sans autorité paternelle ou maternelle, aucune présence autour. Il a vécu comme un petit sauvageon. Donc toute cette mythologie de l’ours, ça lui permettait de retrouver une part d’enfance qu’il n’avait pas eue.

Entre l’hôpital exsangue et un business funéraire florissant, La peau dure donne aussi à lire un monde déshumanisé. Qu’est-ce qui vous a le plus frappée dans cette traversée du système de santé et du deuil ?

J’avais publié dans Le Monde un texte sur mon expérience à l’hôpital avec mon père. J’ai eu énormément de témoignages. Le sentiment que j’ai eu, c’est qu’on est dans un pays qui sait très bien soigner les gens, mais qu’on ne sait pas du tout s’occuper de cette période entre l’arrêt des traitements et la mort qui peut survenir des semaines ou mois après. On est en sous-équipement total, avec trop peu de moyens. Et ce qui est très inquiétant, c’est qu’avec la génération des boomeurs, et ils sont nombreux, on va avoir de plus en plus de cas de figure comme ça : des familles qui vont devoir se battre pour essayer de trouver un lieu de fin de vie digne [en 2025, la France pourrait enregistrer pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale plus de décès que de naissances, selon les informations que l’INSEE a données à l’A.F.P. en juillet dernier. En cause : le vieillissement des baby-boomeurs et une fécondité historiquement basse, ndlr]. Ça m’a mise en colère parce qu’on aurait pu anticiper, on savait qu’il y avait une pyramide des âges. Ça suscite un sentiment de profonde solitude.

Dans Patronyme, Vanessa Springora déterre les mensonges contenus dans son nom de famille. Le nom de Schneider renferme lui aussi des fausses pistes. Qu’est-ce qui vous interpelle dans ce motif du patronyme trompeur ?

Ce qui est paradoxal, c’est qu’on ne devrait pas s’appeler Schneider [la mère de Michel Schneider a fait six enfants avec des pères différents, tous reconnus par Laurent Schneider, son mari officiel, avec lequel elle avait passé un pacte – ce riche industriel était en réalité homosexuel, ndlr]. C’est un nom alsacien. En fin de compte, on n’a rien d’alsacien. Mais c’est un nom auquel on est extrêmement attachés, à tel point que mon père me l’a un peu disputé. Dans un moment paroxystique, il m’a demandé que j’écrive sous un autre nom, ce qui pour moi était fou.

Les récits familiaux rencontrent un fort écho aujourd’hui – Mon vrai nom est Élisabeth d’Adèle Yon, paru en février et qui s’est vendu à plus de 85 000 exemplaires selon les derniers chiffres arrêtés en juillet, le démontre. Comme cette rentrée littéraire, pleine d’enquêtes familiales autobiographiques. Comment expliquer ce succès ?

Tout est tellement tragique économiquement, politiquement, écologiquement que ça me semble difficile d’inscrire une fiction dans un cadre qui est aussi mouvant, aussi difficile à appréhender, aussi anxiogène. Il y a peut-être un désir de revenir à son histoire à soi. Et puis il y a aussi quelque chose de générationnel : on arrive à des âges où l’on perd nos parents. Et écrire sur les morts, c’est les garder en vie.

Vous avez deux actrices dans votre famille : votre grand-mère Anaclara et votre cousine Maria Schneider, dont l’histoire a été portée à l’écran par Jessica Palud (Maria, 2024). À l’aune des débats sur la représentation des minorités et des femmes à l’écran, que dit selon vous le parcours de ces deux femmes, réifiées ou réduites à certains rôles, et de la violence symbolique du cinéma ?

Le cinéma est à l’image de la société. Dans les génériques, ma grand-mère était créditée « Anaclara la négresse » [elle a notamment joué chez Sacha Guitry, et a été cantonnée aux rôles de servantes ou fantasme sexuel exotique. Vanessa Schneider remonte le fil de son histoire dans La Mère de ma mère, publié en 2008, ndlr]. Ma cousine Maria Schneider [à laquelle Vanessa Schneider a consacré le livre Tu t’appelais Maria Schneider en 2018, ndlr], elle, a été réduite à la scène d’un seul film [Le Dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci, qui comporte une scène de viol simulé, tournée sans le consentement de l’actrice, ndlr]. Mais Maria, c’était un cri, c’était un caractère, c’était une personnalité.

Pendant très longtemps, on a nié aux femmes toute une partie de leur identité. Elles ont été réduites à leurs corps, à leur beauté. Adèle Yon parle de ça dans Mon vrai nom est Élisabeth [enquête sur l’histoire taboue de son arrière-grand-mère, internée de force dans un hôpital psychiatrique et lobotomisée, ndlr] : de toutes ces générations de femmes qu’on a fait taire, aux sens propre et figuré, par les médicaments, par les internements… Là, on commence à raconter les histoires du point de vue des femmes. Et c’est super parce que ça crée des modèles pour la jeunesse.

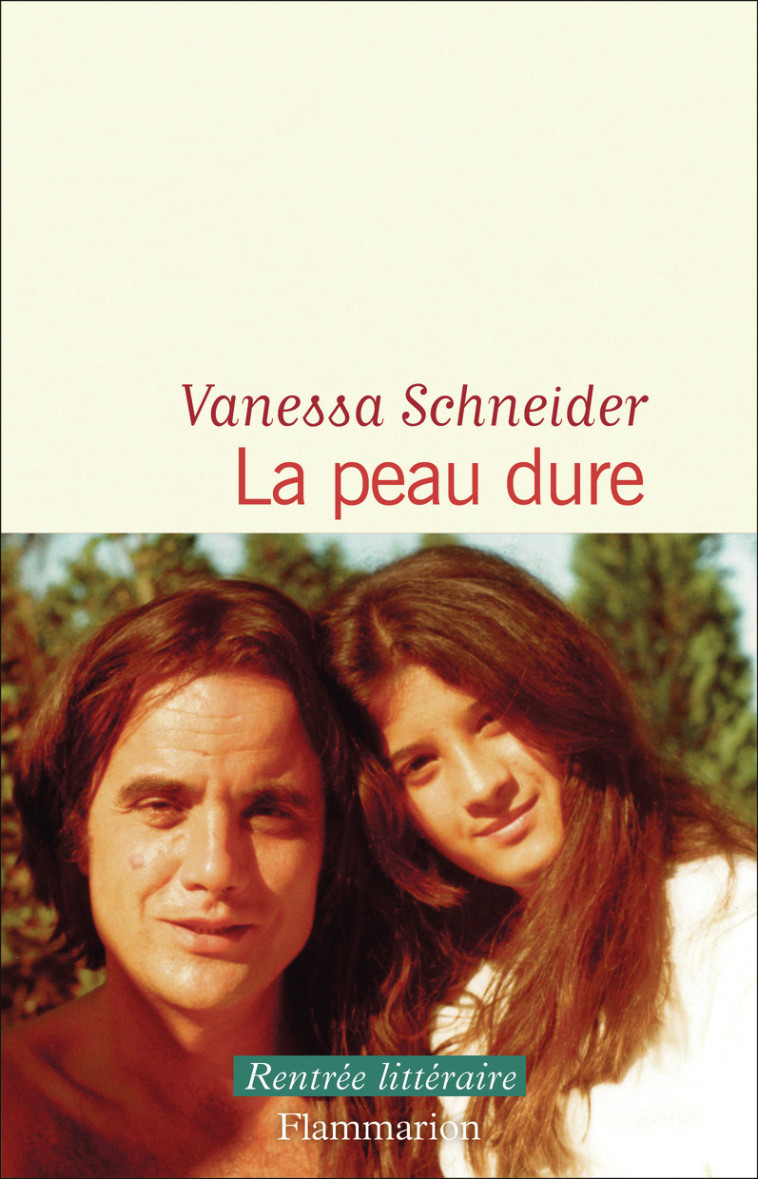

La peau dure de Vanessa Schneider (Flammarion)