Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de Goldman ?

Je me suis vraiment plongé dans son histoire en lisant son bouquin [durant son incarcération, et peu avant son second procès, en 1976, reconstitué dans le film, Pierre Goldman avait publié son autobiographie, Souvenirs obscurs d’un Juif polonais né en France, qui avait obtenu un grand succès public et critique, ndlr], dans lequel l’affaire est très bien expliquée de son point de vue. Mais j’avais dû en entendre parler avant. J’ai été élevé dans un milieu de Juifs de gauche, soixante-huitards. J’ai le souvenir d’avoir vu ce bouquin dans la bibliothèque de mes parents. Donc voilà, être éduqué dans cette ambiance, ça a forcément joué un rôle – c’est rare de faire un film qui n’ait pas de source intime. Mais, en tout cas, c’est la première fois que je fais un film sur un personnage juif pour qui c’est important d’être juif.

Pourquoi cette affaire a-t-elle suscité tant de réactions à l’époque d’après vous ?

Je n’ai pas toutes les réponses à cette question. Mais c’est marrant parce que j’étais en plateau télé avec Laure Adler [journaliste, par ailleurs chroniqueuse de l’émission C ce soir, ndlr], qui a assisté au procès et qui parlait avec passion de Pierre Goldman, de cette époque. J’ai essayé de la faire parler un peu plus. Elle disait que c’était une star de l’époque, qu’il avait représenté une soif d’idéal, un vent de liberté. Je pense aussi que, pour toute cette gauche intellectuelle parisienne, il a représenté un courage et une radicalité qu’eux n’avaient pas, ou plus.

Vous voulez dire au sortir de Mai 1968 ?

Oui. En 1976, on est huit ans après Mai 1968. La passion est un peu retombée. Probablement que Goldman ravive quelque chose. Et je dirais aussi que le phénomène autour de Goldman dépasse Goldman, dépasse les faits. Mon film revient aux faits, c’est-à-dire un peu basiquement à l’affaire et au contradictoire. Alors que là, quand on entend les gens de cette époque parler avec emphase de Goldman, on n’est pas du tout dans le contradictoire. Je montre dans le film que Goldman est un peu une popstar.

Au dernier rang de la salle d’audience, on voit d’ailleurs des jeunes qui font partie d’un comité de soutien défendre avec beaucoup de verve Goldman.

Oui, et d’ailleurs j’ai remarqué que les jeunes adhèrent au film. Beaucoup sont venus vers moi. Je ne sais pas comment le comprendre. Si c’est quelque chose qui a à voir avec de la nostalgie, le goût du vintage… Il y a un intérêt pour cette époque, et pour cette espèce de mythe qu’a été Mai 1968.

Goldman était défendu par Georges Kiejman, un avocat pénaliste très médiatique, disparu le 9 mai dernier – joué par Arthur Harari dans le film. Le nom de Gisèle Halimi, autre grande avocate, est aussi mentionné à un moment. Qu’ont-ils symbolisé à cette époque ?

Ce qui est marrant, c’est que, nous, on connaît Georges Kiejman maintenant, avec sa grande robe d’avocat et toutes les affaires dont il s’est occupé [il a notamment défendu la famille de Malik Oussekine, cet étudiant tué en 1986 en marge d’une manifestation contre le projet de loi Devaquet ; Charlie Hebdo en 2007, lors du procès des caricatures de Mahomet publiées dans le journal, mais aussi de nombreuses figures du cinéma français. Il a également présidé la commission d’avance sur recettes de films entre 1989 et 1990, ndlr]. Mais le procès Goldman était sa première grande affaire. Il commence à cette époque le pénal, et Goldman le traite alors avec peu de respect. On peut dire qu’il doit beaucoup à l’affaire Goldman. Il me l’a dit lui-même. Mais on peut dire aussi qu’il l’a bien mérité, parce qu’il en a chié !

Comment percevait-il le projet du film ?

Avec bienveillance. Enfin, il était un peu éprouvé. Il m’a dit : « Vous êtes sûr ? » Mais, finalement, il m’a ouvert ses portes, il m’a raconté plein de choses.Avec bienveillance. Enfin, il était un peu éprouvé. Il m’a dit : « Vous êtes sûr ? » Mais, finalement, il m’a ouvert ses portes, il m’a raconté plein de choses.

À travers Pierre Goldman et Georges Kiejman, ce procès a aussi mis en avant les plaies vives ressenties par la communauté juive ashkénaze, meurtrie par la guerre, qui se retrouve autour d’un socle commun, mais qui est en même temps divisée politiquement, entre sionisme et communisme – voire anarchisme…

Pour moi, ce n’est pas une opposition idéologique. Ce sont deux façons différentes de survivre à cette histoire. C’est évidemment deux héritiers de la Shoah, deux enfants de Juifs polonais, qui ont traversé cette histoire terrible. Et ils représentent assez bien les deux grandes tendances : d’un côté, il y a Kiejman, qui a transformé ça en force, c’est le « Juif résilient » ; et de l’autre, Goldman, c’est le « Juif maudit ». C’est dépression, fêlure, tragédie [dans son livre, Pierre Goldman rend hommage à ses parents, communistes et résistants ; il y explique avoir toujours voulu les égaler, ndlr]. C’est quelqu’un qui a accepté le tragique et qui sait qu’il ne sortira pas du tragique. Pour moi, c’est la sous-intrigue. Quand j’ai attaqué le truc, je ne connaissais pas bien l’histoire entre Goldman et Kiejman. Je me suis d’abord intéressé à l’affaire en tant qu’affaire, puis j’ai appris que Goldman avait viré Kiejman avant son procès. Et là, on fouille. Là, on se rend compte qu’il y a un antagonisme, une jalousie profonde, surtout de Goldman pour Kiejman. Cette sous-intrigue, elle me passionne, parce que je la connais bien, cette frontière.

Pourquoi ?

Parce que dans toutes les familles ashkénazes, il y a ces deux tendances très fortes. Mais moi, d’ailleurs, je ne sais pas trop quel Juif ashkénaze je suis. Sur le papier, je suis plutôt résilient, parce que je transforme ça tous les jours en quelque chose. Et puis, dans ma génération, cette question de transmission est plus atténuée, ça concernait plutôt la génération de mes parents. Reste qu’il y a quand même une énorme dépression chez les ashkénazes – à laquelle j’essaie d’échapper !

Violences policières, racisme, antisémitisme… Le film retranscrit très bien le fait qu’un tel procès dépasse l’individu, dresse un état des lieux profondément politique sur la société française des années 1970. Qu’est-ce qu’il reste de cette époque aujourd’hui selon vous ?

On m’a beaucoup questionné là-dessus. Mais le temps du cinéma, ce n’est pas le temps de l’actualité. Ça fait quinze ans que je veux faire un film sur Goldman, deux ans que j’ai mis le film en route, je ne vais pas dire : « Ah ouais, je vais en profiter pour parler des violences policières aujourd’hui. » Ce serait malhonnête. Mais il se trouve que le film rencontre une certaine modernité. En tout cas, je n’en avais pas conscience, et ce n’était pas du tout une stratégie. Mais je suis un peu embarrassé quand on me dit : « C’est comme si on était revenus dans les années 1970. » Non. Moi, je dirais que la sociologie de la France à cette époque-là est toujours la même, et que c’est plutôt une permanence. Donc ça raconte la France sous l’Occupation, celle des années 1970, et un peu la nôtre – malheureusement.

Dans Trop de bonheur (1994), vous mettiez déjà en place un huis clos, dans une maison bourgeoise, entre une bande d’ados. Pareil dans Fête de famille (2019), au milieu d’un décor champêtre – avec un règlement de comptes entre les membres d’une famille. Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce dispositif-là ?

L’effet cocotte-minute. D’un point de vue purement cinématographique, c’est intéressant de travailler sur un petit périmètre. On l’élargit ensuite par le off. Dans Le Procès Goldman, je me suis dit qu’un procès ce n’était que du off. Les images se fabriquent dans la tête du spectateur.

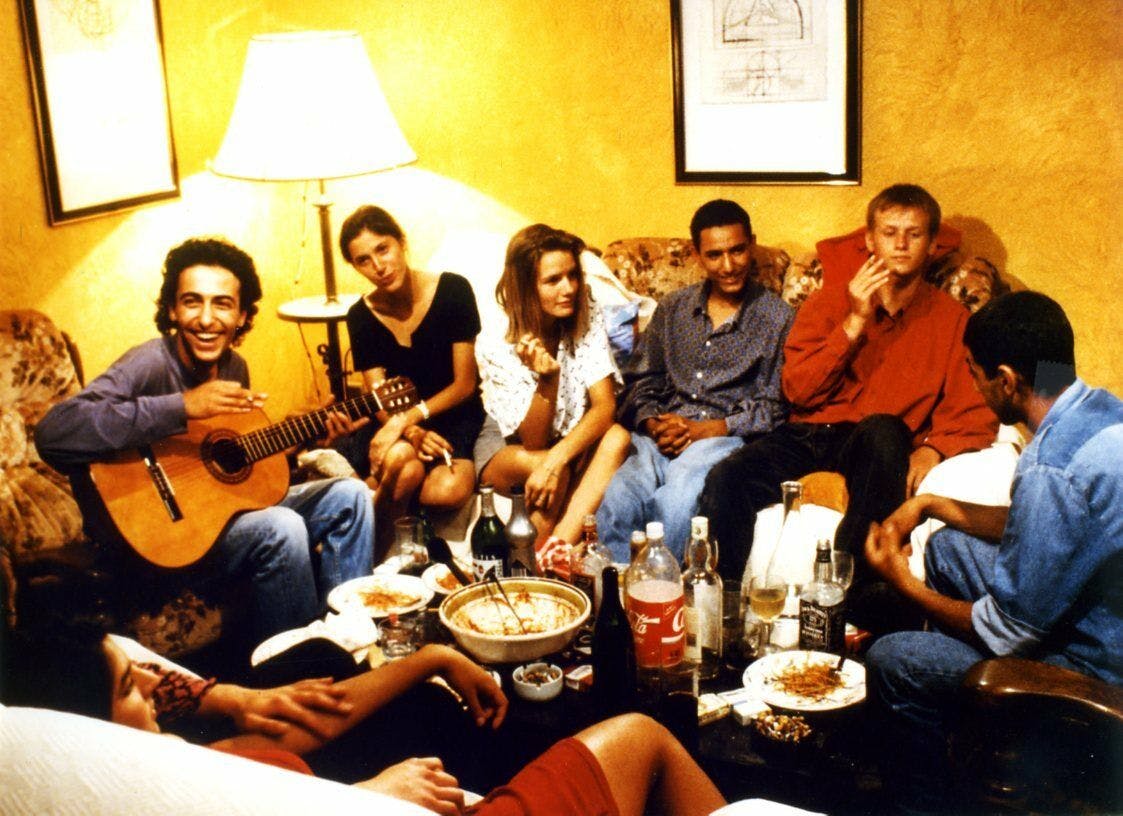

Trop de bonheur de Cédric Kahn

Pourquoi avoir choisi le format carré ?

Parce que j’avais envie que ça ressemble à des images de l’INA. Mais ça permet aussi de resserrer les plans sur les visages, et donc sur la parole. Tout d’un coup, ça fait que le regard est moins éparpillé. Parce qu’en France on n’a pas d’images de procès, on n’a pas le droit. J’avais envie que ce soit immersif.

En plus d’un travail sur le hors-champ, vous jouez sur les réactions qui éclatent des micros ou de la salle, mais aussi sur les silences. Le film nous fait tendre l’oreille en permanence.

Les oreilles de spectateur, c’est souvent de l’ordre de la soustraction. Mais on est tellement habitués à l’addition que la soustraction devient stylistique. Les gens le remarquent, mais c’est un paradoxe. On est tellement habitués à être gavés… On ne sait plus écouter. Je voulais vraiment que les gens qui écoutent le film soient comme des jurés, très sollicités. Le public d’une salle et l’auditoire d’un procès, c’est la même chose. Et puis les figurants qui jouent les personnes venues assister au procès étaient laissés complètement libres dans leurs réactions. Aucune improvisation sur le texte, mais totale liberté dans la salle. Ce qui fait que parfois on n’entend rien, parfois il y a un énorme rire… Je trouvais ça bien, que ça soit interactif avec l’énergie des acteurs.

Et sur la prise de vue, comment vous vous y êtes pris ?

J’ai tout filmé tout le temps. J’ai refusé ce vieux principe économique qui consiste à filmer le procès avec les trois quarts de la salle vide. Je voulais que la salle soit tout le temps pleine pour que les acteurs du procès soient toujours en bagarre avec la salle. Et j’avais trois caméras en permanence, pour ne rien perdre. On était totalement dans la captation et en même temps totalement dans la mise en scène puisque tout était reconstitué. C’est comme une fausse captation. Ou la mise en scène d’une fausse captation.

Il y a des films de procès qui vous ont particulièrement inspiré dans la mise en scène du film ?

J’en ai vu beaucoup, mais aucun ne m’a vraiment inspiré. Mais il y en a que j’adore : En cas de malheur [de Claude Autant-Lara, sorti en 1958, ndlr], par exemple. Je crois qu’en fait tout le monde adore ça. Intellectuellement, c’est hyper intéressant. Ce côté enquête, la recherche de la vérité… Philosophiquement, aussi. Ça nous renvoie à nous, on se demande si on est victime ou bourreau, ce qu’on aurait fait à la place de l’accusé, des jurés… C’est une grande question de société.

Dans votre filmographie, on sent un attrait pour les personnages masculins troubles. On pense à Roberto Succo, Feux rouges, Vie sauvage…

Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je fasse une psychanalyse. Mais qu’est-ce que tu entends par « trouble » ? Parce que, dans « trouble », il peut y avoir quelque chose qu’on ne comprend pas, quelqu’un d’un peu fou, un peu marginal, un peu parano, un peu en crise. Mais, tout ça, ce n’est pas la même chose, même si ça peut se rejoindre. C’est peut-être que je prends des personnages qui sont en crise, ou d’autres qui ont un vrai problème. Je ne me défile pas devant la question, hein. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m’émeut chez eux. On en revient à moi, forcément, ou à mon histoire. J’ai quand même une forme de tropisme pour la marginalité, c’est vrai que ça m’attire – peut-être parce que la marge nous parle de nous. Si on me raconte une histoire de collégien harcelé, je vais prendre fait et cause pour lui. Je vais être l’avocat des causes perdues.

Le Procès Goldman de Cédric Kahn, Ad Vitam (1 h 56), sortie le 27 septembre

Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS