« Je l’avais fait de façon un peu déguisée, j’avais dit que c’était un court métrage, pas un documentaire, pour obtenir un permis. » Vingt-huit ans plus tard, le souvenir de Sepideh Farsi est intact. En 1997, la réalisatrice iranienne revient dans son pays, après un exil en France, pour tourner son premier film, Le monde est ma maison. En 2011, Ceci n’est pas un film, documentaire signé d’un autre grand nom du cinéma iranien, Jafar Panahi, arrive jusqu’au Festival de Cannes clandestinement, sur une clé USB cachée dans une pâtisserie. En 1989, Mohsen Makhmalbaf présente, lui, un faux scénario pour son film qui critique vertement le sort des vétérans de la guerre Iran/Irak, Le Mariage des bénis. « J’ai laissé croire que je filmais la guerre, c’était un coup de bluff, témoigne-t-il dans le documentaire Iran : une révolution cinématographique (2006). J’ai ensuite montré aux autorités une version dans laquelle j’avais remplacé toutes les scènes dérangeantes par des scènes qui allaient bien. Ils ont trouvé le film convenable, puis j’ai remis les vraies scènes. Bien plus tard, dans les salles [de cinéma], ils ont découvert mon petit jeu. »

Des anecdotes rocambolesques comme celles-là, tous les cinéastes iraniens en ont. Car faire des films dans cette république islamique s’apparente au supplice de Prométhée à la sauce Kafka. Long, répétitif, absurde. « D’abord, pour pouvoir tourner, vous devez être membre de la guilde des réalisateurs. Théoriquement, c’est un syndicat professionnel. Dans les faits, c’est un organe de contrôle », détaille Sepideh Farsi, qui a tourné plusieurs films en Iran à la fin des années 1990, avant de s’exiler définitivement en France. Ensuite vient le plus compliqué : obtenir un permis délivré par le ministère de la Culture et de l’Orientation islamique. « Nous devons soumettre un scénario complet à la division cinéma, raconte depuis l’Iran le réalisateur Ali Zamani Esmati. Il sera lu par un comité de cinq membres, dont un représentant religieux. » Dès cette étape, des changements peuvent être exigés.

LA NORME ISLAMIQUE FAIT LOI

Le cinéaste doit aussi s’engager à respecter la « norme islamique ». Lorsque les islamistes prennent le pouvoir en 1979 et font chuter la monarchie du chah, ils n’autorisent le septième art qu’à cette condition. Floue au départ, ce qui laisse une marge de négociation, cette norme sera très précisément édictée en 1996, dans un texte qui détaille les interdits : pas de femmes sans voile, pas de gros plans sur les visages féminins, pas non plus d’effets de montage pour sous-entendre un rapprochement entre deux individus du sexe opposé. Et ce, même dans l’espace privé, ce qui est « en décalage complet avec la réalité quotidienne » en Iran, écrit Agnès Devictor, maîtresse de conférences à l’université de Paris-I, dans son essai Politique du cinéma iranien (CNRS Éditions, 2004). « Le cinéma iranien n’apparaît pas comme un miroir anthropologique de la société, mais comme la projection d’une image idéale de la société iranienne, au point qu’à l’écran les codes de comportement censés régir l’espace public s’appliquent également à l’espace privé. »

La question se pose aussi du côté de certaines actrices. C’est ce qui a poussé Mina Kavani, comédienne vue notamment dans Aucun ours de Jafar Panahi, à faire carrière en France. « Je n’avais pas envie de faire un film dans lequel une femme se réveille voilée dans son lit. Pas envie de faire du cinéma avec des mensonges », assume-t-elle aujourd’hui. Quant à l’actrice franco-iranienne Zar Amir Ebrahimi, elle a subi des réprimandes publiques du régime iranien et des menaces de mort pour son rôle dans Les Nuits de Mashhad d’Ali Abbasi, qui lui a valu le Prix d’interprétation au Festival de Cannes en 2022. Celle qui a fui son pays en 2008 y joue une journaliste en pleine enquête sur des féminicides. Une femme qui, dès qu’elle rentre dans sa chambre d’hôtel et s’y retrouve seule, enlève logiquement son foulard. Sans compter un rapport sexuel conjugal montré sans fard, dans un film tourné intégralement en Jordanie et financé par des producteurs européens. « C’était une révolution dans le cinéma iranien, d’avoir quelque chose d’aussi authentique. Oui, on fait l’amour chez soi dans ce pays », nous confiait l’actrice l’année dernière.

ACTRICES INTERDITES, PRODUCTEURS IMPOSÉS

Un permis de tournage ne s’obtient aussi qu’après la validation de tous les chefs de poste et des comédiens. Impossible, aujourd’hui, de travailler officiellement avec Taraneh Alidoosti, l’une des actrices iraniennes les plus connues, héroïne d’Asghar Farhadi ou de Leila et ses frères de Saeed Roustaee (2022). Depuis qu’elle s’est photographiée sans voile pendant le mouvement « Femme, vie, liberté », elle a interdiction formelle de tourner et de quitter le pays. Parfois, on y gagne au passage un producteur imposé. Comptez deux semaines pour les cinéastes les plus coopérants, des mois pour les autres, qui s’attendent souvent à un refus. « J’ai déposé cinq demandes d’autorisation pour cinq films différents ces dernières années. Toutes rejetées », déplore Ali Zamani Esmati.

Sepideh Farsi, elle, se souvient de discussions sans fin avec le comité de censure. « On me disait que je n’étais pas vraiment iranienne parce que mon grand-père était afghan, c’était extrêmement compliqué à chaque fois. Mais, à l’époque [en 2008, ndlr], vous ne pouviez pas tourner sans autorisation avec les grosses caméras argentiques d’une équipe professionnelle [c’est aujourd’hui différent avec les caméras numériques, plus petites et discrètes, ndlr]. Vous vous faisiez repérer, c’était direct la prison et on confisquait vos rushs. »

Le permis, indispensable pour tourner dans l’espace public ou utiliser certains bâtiments, des écoles aux tribunaux, l’est aussi pour accéder à des subventions publiques. Il ne garantit pourtant pas d’esquiver la censure. Celle-ci frappe encore une fois l’œuvre terminée, lorsqu’il faut la soumettre de nouveau au comité. « Beaucoup de films passent l’étape du scénario de la production, mais pas celle de la projection dans les salles. Parfois, parce que ce n’est pas la même chose entre ce qu’on a écrit et ce qu’on a tourné. Mais, parfois, ce sont les ministères et les fonctionnaires qui changent », explique Asal Bagheri, docteure en sémiologie et linguistique, et spécialiste du cinéma iranien, dans l’émission Cultures Monde sur France Culture.

UNE CENSURE QUI DURE

Mina Kavani, qui a commencé sa carrière sous la direction de son oncle, le réalisateur Ali Raffi, se souvient d’un jour de 2006 où celui-ci est rentré furieux à la maison. « Une séquence de son film venait d’être supprimée car on apercevait l’oreille de l’actrice. » Même La Loi de Téhéran, succès international surprise de Saeed Roustaee en 2021, a dû être remonté pour que le personnage principal, un policier, ne soit pas montré trop brutal dès son introduction à l’écran. La scène finale du film, lors de laquelle le héros démissionne, critique en creux du système judiciaire et policier du pays, n’existe que dans la version pour l’étranger. Les Iraniens, eux, ne l’ont jamais vue. Sepideh Farsi, de son côté, a dû batailler pour garder la fin du Regard, un règlement de compte amoureux entre un homme et une femme dans une chambre d’hôtel. « J’ai passé une heure avec le comité de censure, qui me rappelait qu’il était interdit pour un homme et une femme non mariés de se retrouver dans un hôtel. À la fin, je leur ai dit : “OK, je garde le son et je coupe l’image, je mets un écran noir. Ça vous va comme ça ?” »

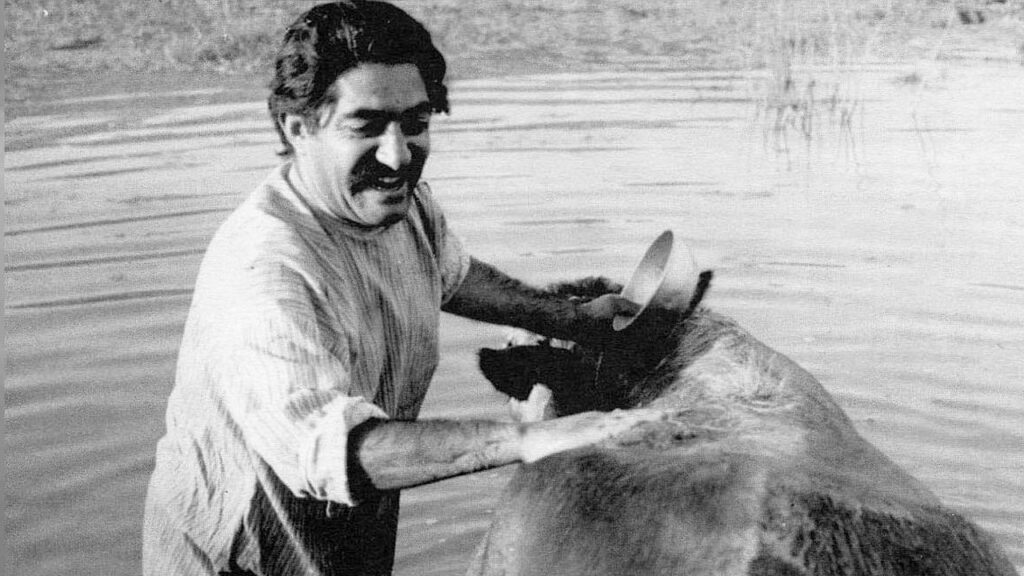

La censure du cinéma en Iran n’a pas commencé avec la révolution islamique de 1979. Dix ans plus tôt, La Vache de Dariush Mehrjui est interdite. Décision des fonctionnaires du chah. Aujourd’hui considéré comme le point de départ de la Nouvelle Vague iranienne, dont Abbas Kiarostami ou, plus tard, Jafar Panahi feront partie, ce long métrage aux allures de conte, qui se déroule dans un village très pauvre, donne une trop mauvaise image du pays pour une monarchie très fière de son plan de modernisation des campagnes. Ce n’est qu’en 1971, après la sortie clandestine d’une copie qui fait fureur à la Mostra de Venise, que les censeurs font machine arrière. Dernier sursaut autoritaire : l’ajout obligatoire d’un carton en début de film précisant que celui-ci se déroule dix ans plus tôt, avant le fameux plan de modernisation. Personne n’y croit, mais l’honneur est sauf. « La royauté s’est rendu compte immédiatement de l’aspect éducatif du cinéma, rappelle Nader Takmil Homayoun, réalisateur du documentaire Iran. Une révolution cinématographique et président de l’association Cinéma(s) d’Iran. Mesurer la puissance des images, c’est aussi réaliser qu’elles peuvent être “néfastes”. Dès les années 1950, la censure se met en place. »

GÉNÉRATION UNDERGOUND

Aujourd’hui, pourtant, de plus en plus de cinéastes refusent de jouer le jeu, bien aidés par des caméras plus petites et moins chères et des fichiers plus simples à copier et à envoyer que des bobines. Ensuite, par nécessité artistique. « Je fais des films sans permis depuis plus de quinze ans, tout simplement parce que la république islamique n’autorise jamais des idées ou des sujets comme les miens », explique Ali Zamani Esmati. Dans son film Orion (2010), il aborde ainsi la virginité d’une jeune femme et se passe de voile dans certaines scènes. Pour ça, il est arrêté, et son film, saisi. Trois ans plus tard, Hadji Sha raconte l’histoire d’une femme obligée de se travestir en homme pour vivre sa vie. « Je refuse d’imposer le hijab à mes actrices pour des scènes dans lesquelles, si elles se déroulaient dans la vraie vie, les comédiennes n’en porteraient pas. » Pour les besoins de son dernier film, Naked, Ali Zamani Esmati tourne près des trois quarts de ses plans dans son jardin. Pour reconstituer une salle de tribunal, un cabinet de psy ou un service d’urgences, il réaménage un bâtiment privé résidentiel.

Une nouvelle génération adepte de ce cinéma underground voit le jour. « Des jeunes gens qui créent des films de qualité et plein d’idées », confirme Ali Zamani Esmati. Les femmes ne sont pas en reste. « Je ne pense pas qu’on soit à la parité, mais il me semble qu’il y a proportionnellement plus de femmes réalisatrices en Iran qu’en France [où elles sont 29 %, selon le collectif 50/50], surtout dans le documentaire », avance Sepideh Farsi. Les permis s’échangent, on tourne deux films avec une seule autorisation, un court devient subitement un long. « Surtout depuis le mouvement “Femme, vie, liberté”, les cinéastes se disent que ce comité de censure n’a aucune légitimité », note Nader Takmil Homayoun.

JEUX DE DUPES

Filmer sous le manteau n’est pas sans conséquence. Il est souvent nécessaire d’avoir un producteur étranger pour venir à bout financièrement d’un tel projet. Ali Zamani Esmati, qui n’a plus le droit de travailler dans son pays, vit et fabrique ses longs métrages intégralement grâce à un héritage familial. « Mes films ne peuvent jamais être diffusés en Iran, rappelle le cinéaste. Pour les réalisateurs comme moi, le seul espoir est que nos œuvres soient montrées dans des festivals internationaux. » Ces derniers cristallisent un certain mécontentement chez les Iraniens, toujours sur place ou exilés. « Une génération talentueuse est ignorée et effacée », s’emporte Ali Zamani Esmati. Au dernier Festival de Cannes, la sélection en Compétition officielle de Woman and Child de Saeed Roustaee a été vivement critiquée par les mouvements féministes et une partie du milieu du cinéma en Iran, le réalisateur ayant décidé de rester dans les clous de la norme islamique. « J’ai besoin de tourner dans des écoles, des hôpitaux, des tribunaux…, a-t-il répondu au Monde. Pour cela, il me faut des moyens et des autorisations. Et les acteurs avec lesquels j’aime travailler n’accepteraient pas, à ce jour, de basculer dans l’underground. »

Frappé d’une interdiction de tourner pendant des années, Jafar Panahi a réalisé ses six derniers films clandestinement. Ceci n’est pas un film est une mise en scène ironique de lui-même, assigné à résidence dans son appartement, qu’il utilise comme un plateau de tournage miniature. Pour Aucun ours, il organise à distance un tournage en Turquie. « Soit il nous dirigeait en direct via le logiciel Zoom, soit on lui envoyait le plan qu’on venait de tourner et il le regardait, précise Mina Kavani. Parfois, on refaisait en suivant ses indications. Je n’ai jamais eu l’impression qu’il n’était pas là, il était même plus présent que quiconque. » Un simple accident a été tourné avec une équipe réduite qui a veillé à utiliser des téléphones portables à puce. Reste que, malgré les contraintes et les pressions du régime, Jafar Panahi parvient à faire des films et à en vivre. Rentré en Iran avec sa Palme d’or en mai dernier, il obtient même un visa pour se rendre dans un autre festival, en Australie – d’où il repart là encore vainqueur.

Ces atermoiements du régime en place, qui oscille entre répression et tolérance, du moins à l’égard des réalisateurs hommes très connus dans le monde entier, sont une énième illustration du paradoxe originel de l’Iran vis-à-vis du cinéma. Une monarchie musulmane qui l’a encouragé mais contrôlé, devenue une théocratie islamiste qui s’en accommode et ne peut pas se permettre de s’en prendre trop violemment à ses têtes de gondole. « A minima, c’est du soft power, cela donne un vernis d’acceptabilité au régime. “Regardez, malgré la censure, on fait quand même des films” », explique une réalisatrice. Seul point qui, aujourd’hui encore, met tout le monde d’accord : la cinéphilie d’un pays entier. L’expliquer n’est pas toujours simple. Nader Takmil Homayoun s’y essaie quand même : « Quand le cinéma arrive, c’est une technologie, ce que les Iraniens ont toujours adoré. » Mais il y a là, aussi, quelque chose de plus profond. « L’Iran a toujours été en dictature. Or, il faut bien trouver une manière de s’exprimer. Pendant des siècles, cela a été avec la poésie, nous sommes une terre de poètes. Le cinéma est un outil poétique qui permet de raconter la vie et le temps. » En 2023, les 750 salles iraniennes ont vendu vint-huit millions de billets.